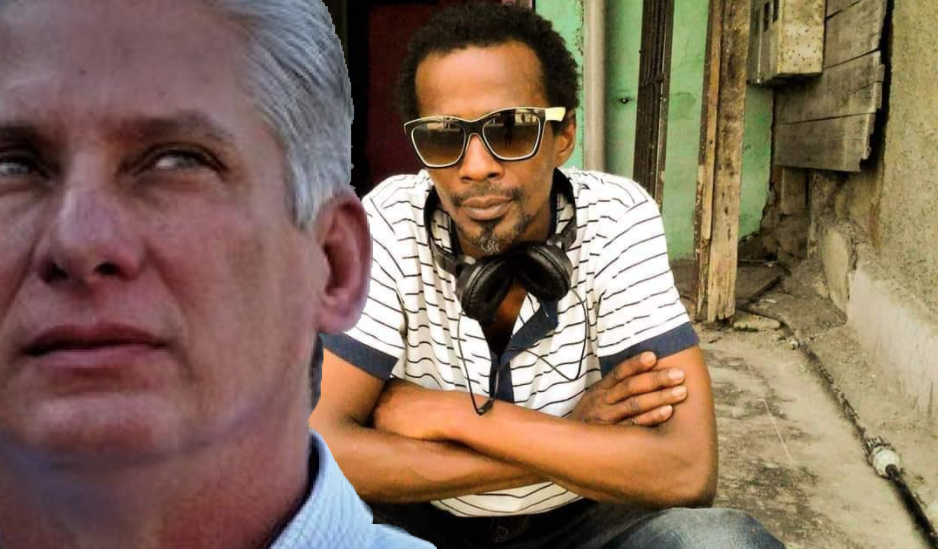

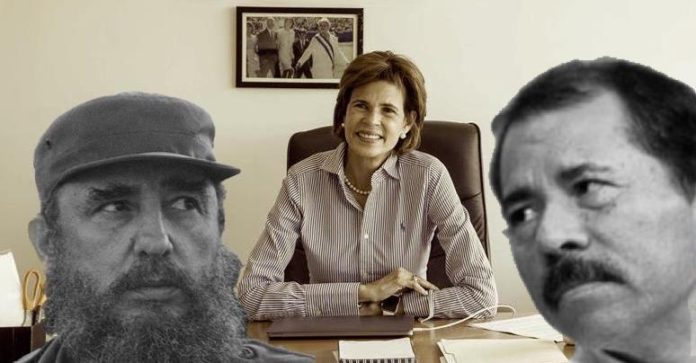

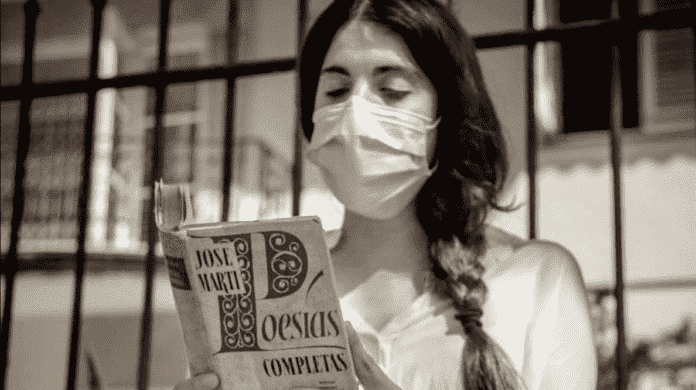

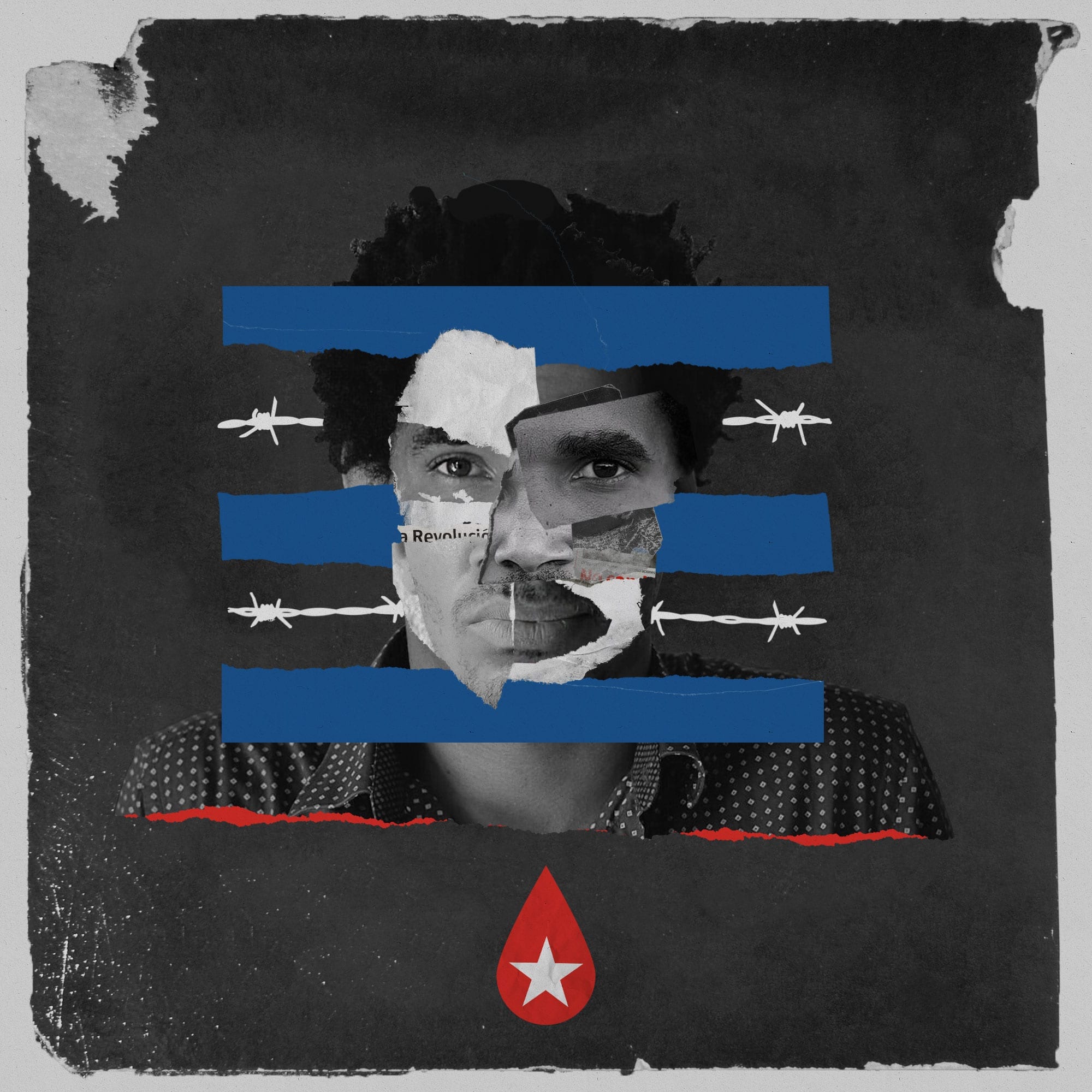

A Anamely Ramos la conocí recientemente, tras ser agredida, junto a Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo, por agentes de la policía. Sin un previo conocimiento de su trayectoria, las noticias generadas estimulaban mi curiosidad, la necesidad de saber quién era esta persona. Me agrada el hecho de no haberla conocido antes pues creo que mientras menos vínculos se mantienen con el entrevistado más se impone la imparcialidad. E incluso es una oportunidad para que éste demuestre cuán preparado está.

Empecé a indagar un poco más en internet y aparecía información de lujo sobre esta bella mujer. No hubo una persona a la cual le preguntara que me dijera algo negativo. Segura, con base en sus planteamientos, profesional, con deseos de generar un cambio en pos del mejoramiento social: son algunos de los atributos que la pueden definir. Quizás mi ascendente Acuario –ella es acuariana de pura cepa– nos conecta y da paso a estas respuestas, magistrales en mi opinión.

Esta no es una entrevista simple. Se trata de una clase basada en las experiencias y conocimientos que ha ido adquiriendo Anamely en su trayecto de vida, y que hoy nos comparte con total humildad. Es la triste confirmación de que, con el paso del tiempo, la educación cubana ha ido perdiendo a sus mejores educadores por no querer abrirse al diálogo y la libertad de expresión. Pero también constituye una luz para aquellos que quieran cambiar y hacer impacto en la realidad que les toca vivir. La esencia de lo que nos comparte Anamely desborda los límites nacionales y puede ser puesto en práctica por cualquier persona en cualquier parte del mundo.

¿Quién es Anamely Ramos?

Yo me gradué de Historia del Arte en el año 2007 y enseguida fui a trabajar al ISA (Instituto Superior de Arte). Fui profesora del ISA hasta el 2019, ahí yo impartía Arte Cubano en varias facultades. Después comencé a dar Arte Africano, que fue lo que me cambió totalmente la vida y mis nociones de lo que es la creación, la Historia y las relaciones sociales manifestadas en el arte. Básicamente soy eso, una profesora e investigadora. También he escrito crítica de arte y poco a poco me he ido introduciendo en zonas del activismo cultural.

¿Qué significó para ti dar clases en el ISA?

La posibilidad, en primera instancia, de probar lo que yo había aprendido en la universidad. Siempre he sido de generar debate. Cuando llego al ISA me doy cuenta que yo era más joven que mis propios estudiantes –en esta escuela hay cursos por trabajadores también–, y fue el momento para probar todo eso.

Para mí dar clases es lo más grande que existe, la experiencia de más riesgo que he vivido en mi vida, y parecerá loco pues últimamente he enfrentado otros tipos de riesgos. Pero esa fue mi experiencia de riesgo, porque te pone en crisis cuando tienes a veinte personas delante de ti haciendo preguntas, o con caras expectantes esperando que les demuestres la verdad de algo. Ese es el desafío, te obliga realmente a estudiar y a profundizar en las cosas para poder comunicarlas después. Dar clases a artistas que tienen una visión del mundo y de la sociedad diferente, con otras formas de asumir la realidad y demostrarla, fue lo más grande que me pudo haber sucedido.

Todo lo feo que me pasó en el ISA al final, es decir, lo que tiene que ver ya con mi salida, no afecta para nada mi relación con la docencia, con mis estudiantes y colegas de trabajo. Esa experiencia siempre será como el momento en que me probé y del que aprendí lo que es actuar en sociedad y lo que quiero realmente dar y que me den.

Cuba es un país que, a pesar de vender la cultura como pilar, a lo largo de los años ha sufrido una gran degradación cultural. ¿Cómo crees que esto se podría solucionar?

Pregunta bastante complicada, yo no tengo soluciones. Tengo ideas o vivencias. Quien ahora mismo diga que tiene soluciones para Cuba, aunque sea simplemente en el terreno del arte, está loco… porque generalmente estamos abocados al desastre total. Realmente creo que nosotros estamos en un momento de desastre y no puede ser de otra manera. Además, es bueno que sea así, porque en algún punto tiene que haber alguna ruptura para comenzar a generar nuevas dinámicas, nuevas formas de vivir la vida.

Yo escribí un texto estando en el ISA todavía de profesora, que era especialmente sobre el ISA, sobre qué estaba pasando en el ISA, sobre la decadencia que estaba viviendo el ISA, que era mi institución de trabajo, e insertaba esa decadencia del país. Es decir, en un país donde, como ya sabemos, hay muy pocos espacios de participación real y eso va generando como una especie de esquizofrenia a nivel social que permea todos los espacios. Permea los espacios artísticos, los políticos y los de cualquier índole.

Entonces, creo que la única manera de combatir eso es trabajando. Generando un trabajo sostenido, hagas lo que hagas. Si tú eres curador, artista, rapero o lo que sea, generar un trabajo sostenido donde te estés poniendo en crisis a ti mismo a partir de lo que la realidad te está mostrando. Generar una autonomía dentro de ese trabajo, es decir, poder generar alianzas con quien tú quieras. Yo no estoy en contra de generar alianzas con las instituciones oficiales, ni con el partido siquiera, pero salvando la autodeterminación, la posibilidad de agenciarte la vida o el trabajo de la manera en que decidas que es justo, sin que eso te prive de generar alianzas con otros actores sociales que pueden ser criminalizados o demonizados por las mismas instituciones oficiales.

Tú tienes que lograr ser consecuente con tu propio trabajo y con tus propias convicciones de ética y de toda índole. Si logras eso aunque sea a paso corto, porque además esto es una carrera de resistencia dura, a ti la gente te va a respetar, vas a generar un cúmulo de información y de vivencias personales que te van a ayudar luego a seguir trabajando cuando venga el tajo. Siempre que generes un espacio libre de trabajo, en el terreno que sea, va a venir la intervención del gobierno por alguna vía. Eso está clarísimo ya, si no pactas ellos te van a intervenir. Ahora, tienes que estar consciente de eso y, después que te intervengan, tú dices: Ah bueno, gracias, pero yo sigo trabajando.

Y es la única forma de generar un trabajo sostenido a largo plazo, que enfrente la decadencia cultural. A pesar de todo esto que te he dicho que parece caótico y catastrófico. Nosotros somos un país grande, un país que tiene una cultura impresionante, que ha generado resultados culturales que no tienen otros países de Latinoamérica; estoy totalmente en contra de esas visiones que minimizan lo que es Cuba. Incluso todo eso que se habla del daño antropológico, que yo entiendo es la base de esa teoría que es justamente perder la agencia.

El daño antropológico que nosotros tenemos como pueblo es que nos han enseñado a“abre la boquita pajarito que yo te voy a meter la comidita”. Eso por supuesto te va atrofiando como sociedad y desaprendes cosas importantes, a nivel teórico y a nivel práctico. Ese daño yo creo que está, pero decir que es un daño antropológico resulta demasiado determinista para mi gusto. Suena como que ya estamos atrofiados para siempre y no tiene en cuenta ese otro capital cultural nuestro como nación y como país. Lo tenemos, está ahí y se puede regenerar.

Lo que hay que tener primero la valentía de decirlo y no abandonarse a la desidia. Debes tener la voluntad de hacer un esfuerzo sostenido para ponerte en crisis a ti mismo frente al desastre actual. Y hay que dialogar con los demás, conscientes de que uno no tiene las verdades completas. El desencanto que uno puede sufrir en un momento determinado, no te puede dominar.

Entonces, usando todas esas armas –es decir, el trabajo sostenido, la esperanza de alguna manera, la colaboración con los demás, el conocimiento de los trasfondos incluso recientes–, tratar de generar un trabajo en el terreno artístico, proyectos culturales inclusivos de verdad. No para vendernos inclusivos pero al comunicarnos con el amigo que nos ayuda ser unos tiranos, así no avanzamos. Generar un trabajo a prueba de las intervenciones que evidentemente va a haber.

Y aunque soy enfática con eso, hacer un trabajo implica poner en crisis lo que yo creo de mi historia y de Cuba en todo momento. Si tú generas una consigna de todo pero no te pones en crisis y a todo respondes con consignas, estamos perdidos, porque de consignas estamos hasta el moño. Lo que viene al lado del paternalismo es la consigna, la repetición, el ego que te hace pensar que estás descubriendo el mundo. Y aquí nadie descubre el mundo: el mundo está descubierto desde que surgió.

Hay que buscar maneras inteligentes y éticas de relacionarse con eso que está ahí y hacer frente al poder. La lógica del poder es aplastante, porque está dentro de nosotros mismos. Hay que ponerse fuerte, pues lo que viene para arriba de uno cuando genera un espacio sencillo de libertad es “la tiza”, como se dice por ahí. Uno debe de estar consciente de que está asumiendo una responsabilidad y hay que hacerlo con placer. Pero, repito, hay que hacerlo también sabiendo lo que te viene para arriba, porque, si entras ingenuamente, te arrollan y te acaban.

Hay que tener esperanzas y sobre todo trabajar, no es suficiente con armar bulla. Hay que trabajar e incluso en momentos determinados dar pasos atrás y hasta ceder en algunas cosas para poder seguir trabajando.

¿Qué crees de las propuestas de las nuevas generaciones de artistas cubanos?

He estado en contacto con mucho de lo que están creando las nuevas generaciones, porque eran mis alumnos en el ISA. Es una de las ventajas de haber sido profesora del ISA. Estás recibiendo de primera mano lo que después va a sonar, o lo que después se va a perder, lo que sea, pero tú estás viéndolo surgir. Es como el tráiler o el corte del director que nadie vio. Una lo ve cuando está en el ISA.

A ver, talento siempre hay. Con eso de que hay menos talento ahora que antes y toda la estupidez esa, no estoy de acuerdo. Lo que pasa que como no hay espacios suficientes para probar ese talento, para entrar en un diálogo creativo con otras realidades dentro del mismo circuito del arte, a veces dicho talento se estanca.

Lo que sí está demostrado es que el arte contemporáneo, como todo tipo de arte, genera fórmulas. Yo creo que en el ISA, desde hace mucho tiempo, esas nuevas generaciones están chocando con esas fórmulas del arte contemporáneo que además tienen que ver mucho con el arte político y con maneras muy concretas de hacer arte político.

El reto está ahí, en encontrar un camino propio que dialogue con esas fórmulas. Que es además lo que está arrojando el mundo del arte, lo que se está haciendo como obra, o mostrando como curaduría, lo que el mercado compra. Hay que dialogar con esos paradigmas entronizados en la academia –no te puedes desentender del todo– para filtrar esas fórmulas que vienen del arte contemporáneo internacional y lograr un camino propio en medio de las circunstancias.

Yo creo que hay muchos jóvenes creadores en las artes visuales tratando de pegarse, y hay mucha superficialidad. Chus Martínez, cuando vino a dar la conferencia en el Museo Nacional de Bellas Artes, y le hicieron la pregunta “¿Usted que cree del arte cubano actual?”, respondió: “Creo que el arte cubano actual es poco generoso”. Lo cual a mí me pareció genial.

Tú dices: “La partió… ¿Por qué generoso?”. Es decir, un concepto o una idea que viene, no sé, de la ética, las costumbres, la moral, qué se yo. ¿Qué importa la generosidad en el arte? Creo que ella lo que estaba diciendo –y ya sé que ella es ella y yo soy yo– era justamente eso, que no nos podemos quedar con una fórmula, que debemos ser plurales. Tenemos que ser capaces de dar más de lo que vayamos a recibir. No podemos ser instrumentales con el arte porque el arte es todo menos un instrumento.

Esa cosa de que el arte es un instrumento que se usa en la sociedad… no. El arte no es un instrumento. La lógica instrumental no tiene nada que ver con el arte. Tú tienes que dar mucho en el arte, probarte mucho, equivocarte mucho y desde ahí va a haber cosas que solitas van a relucir como pepitas de oro.

Y yo no estoy en contra de las estrategias: quien no sepa ahora mismo, como artista, generar una estrategia, está frito. Eso se sabe. Y esa estrategia no la desarrollas tú solo, necesitas al curador y demás entes asociados y, una vez más, necesitas dialogar. Pero nunca puede ser totalmente instrumental para que llegue aquí o allá u obtener la residencia tal. Eso está muy bien y muy lindo, pero tú tienes que desbordarte para generar de verdad un arte que trascienda, que diga cosas, que te refleje como ser humano, que refleje a la sociedad en que estás viviendo.

La Historia nos demuestra que a la larga esos son los artistas que quedan y generan relaciones más allá de sí mismos. Y eso es lo que yo creo que no está sucediendo tanto en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones están más concentradas en la estrategia de pegarse, entrar en un mercado o en determinados circuitos que les propiciarán residencias, y se están olvidando de todo lo demás. Ahí se pierden a sí mismos. Porque se queman generando un tipo de arte que los violenta para entrar en determinadas fórmulas de lo que debe ser el arte contemporáneo y ahí te pierdes, pierdes creatividad, pierdes la posibilidad de equivocarte, de hacer obras malas. Es necesario a veces crear obras malas, según determinados estándares, para no perder la posibilidad de generar un camino propio. Y darse golpes, chocar con lo que hace el otro, incluso estar un tiempo sin hacer nada.

¿Quién dice que estar tiempo sin hacer nada es malo? A veces hay que estar tiempo sin hacer nada; ese es el tiempo que no se están permitiendo los artistas contemporáneos. Yo creo que hay que desmantelar muchas lógicas. Hay que desmantelar la lógica de las galerías oficiales, hay que desmantelar la lógica de los espacios alternativos que también están filtrando ya un tipo de arte contemporáneo. Hay que desmantelar la lógica con que se dan las clases en el ISA, poner todo eso en cuestionamiento y sobre todo mirar en qué país estás viviendo.

Tú no debes estar ajeno, pero tampoco puedes convertir la política en una fórmula para validarte como artista.

¿Qué es el grupo Ánima?

Un colectivo de trabajo que yo coordino desde Cuba, aunque en Argentina es coordinado por Luis Alberto Mariño –graduado del ISA de composición y violinista–. El grupo se denomina Ánima recientemente, por el poemario de José Koser, el poeta cubano. Pero realmente recoge un poco, como historia, un trabajo que venimos sosteniendo María de Lourdes Mariño y yo desde que éramos profesoras jóvenes del ISA.

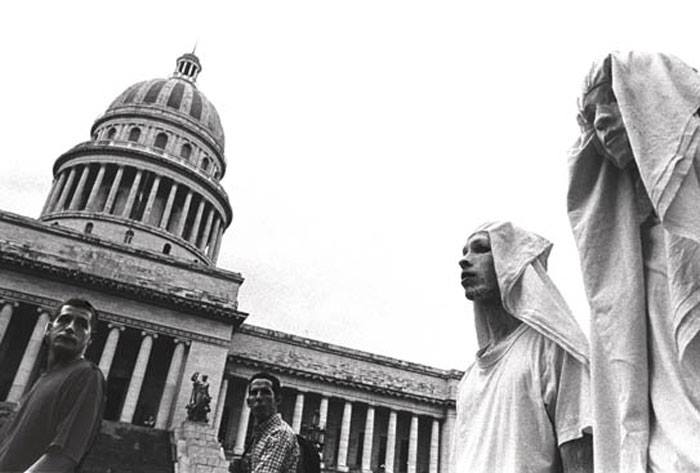

Todo ese trabajo de curaduría que se hizo en espacios públicos abandonados, iglesias abandonadas, casas abandonadas de la Habana Vieja, en fin… Son más de diez exposiciones que avalan de alguna manera el trabajo, por más de diez años, de lo que es Ánima hoy. Ánima es un proyecto de investigación y arte que se ocupa de los procesos de la memoria en Cuba. Cada uno de los artistas o investigadores que componen el colectivo tiene un tema específico que trabaja y del cual va arrojando resultados parciales que son publicados en la página del proyecto y en los perfiles de Ánima en Instagram. Se organizan actividades en los espacios públicos para mostrar ese trabajo.

Tratamos de colaborar primero entre nosotros mismos y después permitir la entrada de personas ajenas al colectivo que también puedan colaborar. Básicamente Ánima es eso, un colectivo de artistas e investigadores que trabajan los procesos de la memoria en Cuba.

Según el texto al cual hacías referencia sobre el grupo Ánima, publicado en la revista Rialta, uno de los objetivos era llevar el arte a las masas…

A ver… no me gusta lo de las masas. Nosotros reaccionamos rápidamente a eso de la masividad, que se parece a la batalla de ideas.

O mejor dicho, a un público no habitual…

Exacto, no habitual. Justamente por eso comenzamos haciendo las exposiciones fuera de las galerías. Nosotros, salvo excepciones puntuales, no hicimos exposiciones en galerías. Buscábamos un espacio cargado de connotaciones, dentro de la ciudad por lo general, en ruinas o abandonados, y hacíamos las exposiciones ahí. Usábamos los objetos del lugar, las connotaciones que vienen de la historia del lugar, dónde está enclavado, las condiciones físicas en las que se encuentra y, a partir de eso, tratábamos de atraer público de todo tipo.

Salir de las galerías ya es un paso para eso. Porque a las galerías va quien va a las galerías, el que asiste despistado es una excepción. Pero el circuito del arte genera su propio público, que valida además todo eso. Salir de las galerías ya es un paso importante, pero no es lo único. Tienes que interactuar con el barrio y su historia, con la gente que está ahí, con los que usan esos espacios que ya no se utilizan para fines útiles, digamos.

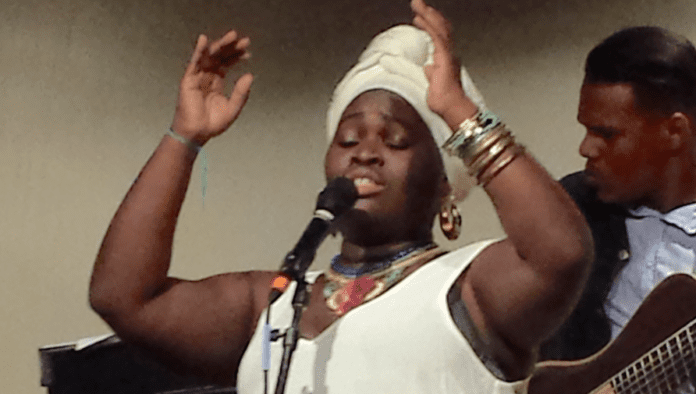

Entonces tratábamos de generar ahí como un gran diálogo entre las distintas manifestaciones del arte. Artes visuales con música, con teatro, tratando de no quedarnos en los tecnicismos propios del arte contemporáneo. Eso es muy difícil pero se puede hacer, siempre se puede trabajar en base a eso.

Los resultados fueron increíbles, nosotros tuvimos personas en las exposiciones que nos decían: “lo que más me gusta es el ambiente que han generado, un ambiente de acogida donde yo puedo estar y no necesito estar casando lo que me dice la obra porque ya me siento bien aquí y estoy recibiendo esas sensaciones e impresiones a nivel personal, incluso corporal”. Y lo increíble es que aunque no lo teníamos como horizonte en un primer instante, nos dimos cuenta con el tiempo de que por ahí está yendo una línea importante del arte contemporáneo.

Recién vino uno de los curadores o director –no recuerdo bien su cargo– del museo de arte contemporáneo de Barcelona y él lo decía en un encuentro que tuvimos organizado por Lianna y por el espacio de Wilfredo Prieto: “hay que tratar de entender cada vez más que somos cuerpos habitando un espacio que puede ser el espacio del arte, la galería X o el lugar X donde se esté haciendo la exposición, y hay que afectar a esos cuerpos”.

Mucho del arte contemporáneo se está yendo por ahí y eso es lo que queremos conseguir nosotros. Mostrar la historia, las ideas que están detrás de las obras, pero sobre todo generar un espacio de confluencia donde las personas de cualquier sector social lleguen sin tener un conocimiento exhaustivo de la historia del arte ni de lo que es el arte contemporáneo, se sientan afectados con lo que está sucediendo ahí y generen sus interpretaciones, sean las que sean. Que se pregunten cosas, se escandalicen, no entiendan, vengan a preguntar de qué se trata. Eso es lo que buscábamos conseguir.

La más emblemática exposición fue la primera, Quinto día (2010), en las ruinas de la iglesia de El Carmelo, donde habían obras de todo tipo. La gente llegaba y se fascinaba, pues el lugar ya de por sí era hermoso. Un lugar con su propia belleza, que es lo que a veces falta a las galerías. Las galerías son espacios muy fríos y si tú te mueves de lugar ese espacio tiene un peso y tienes que ser capaz de dialogar con él.

Realmente era uno de nuestros objetivos, no sé hasta qué punto lo conseguimos. Pero era y es lo que aún perseguimos. En Ánima lo que hacemos con los procesos de la memoria es tratar de ver qué ha quedado de esa historia, cómo se ha filtrado en la gente. Y tratar de devolver nuestra visión de cada uno de esos espacios que se investigan o de esas personas, y continuar la historia. Devolverlos a la vida y que la gente entonces siga haciendo sus interpretaciones.

En ese mismo texto publicado en Rialta, relatabas que en distintas etapas de estos diez años ciertos miembros, y hasta tú, habían tenido que emigrar. ¿Cómo ha sido favorable, o no, el distanciamiento de algunos miembros y la incorporación de nuevos?

Es una pregunta dura porque ahí se mezcla la vida de uno. Yo me fui para Angola por muchas cosas, en primer lugar porque yo no tenía casa en La Habana. En ese momento tuve que irme para Camagüey un tiempo con mi hijo, e irme de misión era la posibilidad, en primera instancia, de conseguirme un lugar para vivir.

También me fui para Angola porque yo adoro África y ya yo venía con todo este proceso del arte africano y me fascinaba la idea de salir por primera vez de Cuba. De hecho, África no me defraudó, creo que en ese sentido el momento más feliz de mi vida tuvo lugar allí, y eso me hizo replantearme todo.

Cuando regresé, después de casi dos años viviendo en Angola, se fueron entonces María de Lourdes Mariño para Estados Unidos, a estudiar, y Luis Alberto Mariño para Argentina, que además es el padre de mi hijo, por lo tanto se mezclan cosas personales. Tratar de mantener un trabajo sostenido con esas personas que ya no están cerca de uno y esas interrupciones en el tiempo, es un poco difícil. Pero se hace si uno tiene claro, primero, que quiere seguir trabajando; segundo, que uno puede superar esas distancias y buscar formas de trabajo diferentes que vuelvan a reunir gente.

Además, es también muy necesario refrescar, ver el mundo, cómo funcionan otras sociedades. No somos el ombligo del mundo, nuestros problemas no son el centro de nada. Parecen terribles pero otros países tienen también problemas terribles, y eso te ayuda a tener otra visón del asunto más global.

Por supuesto que la incorporación de gente nueva es importantísima, hay que estar regenerando todo el tiempo ese colectivo del cual formas parte. Siempre fue así desde que éramos profesores y trabajábamos con los estudiantes que teníamos, no tuvimos que irnos del país para necesitar gente nueva. Entraba y salía gente, nosotros nunca trabajábamos con nómina fija de artistas. Nunca le cerramos las puertas a nadie, pero si trabajábamos con obras e ideas concretas. “Me interesa tú idea o no me interesa tu idea; o me interesa tu idea pero vamos a negociar aquí ciertas cosas para crear entre todos”.

Nosotros nunca trabajamos con obras ya realizadas, a no ser excepciones, y ese diálogo creo que fue muy provechoso. Entonces, entraba y salía gente todo el tiempo, era un espacio de creación colectiva pero abierta y por eso nos fue fácil reincorporar gente nueva.

Hay siempre un desgaste en estas cosas de proyectos a largo plazo. Hay desgaste por eso mismo de que la gente se va todo el tiempo o porque te cansas de luchar contra las circunstancias en las que vivimos, que no son un cuento ni una mentira. Te desgastas pero tienes que ser capaz de continuar o de terminar, porque tampoco las cosas tienen que durar para siempre.

Hay momentos en que tienes que parar. A veces ese parón es para siempre y simplemente generas otro proyecto cuando estás listo. A veces generas versiones nuevas, que es lo que nos pasó a nosotros. Estuvimos tiempo sin hacer nada y volvimos a la carga cuando nos encontramos el poemario de Kozer y dijimos: “esto tiene que ver con lo que nosotros hacíamos, vamos a crear un proyecto nuevo que tenga que ver con el inicio pero con cosas diferentes también. Vamos a incorporar a la gente nueva que está a mano y estaría dispuesta a trabajar con nosotros”. Entonces se van generando como versiones distintas dentro de una misma idea, y ya después decides organizar todo eso. Y comienzas a periodizar ese nuevo trabajo, comienzas a vivir de lo que has hecho y ahí viene el riesgo también de estancarte otra vez.

Debes ser capaz de vivir de lo que has hecho pero plantearte nuevos objetivos, incorporar nuevas personas, entrar en crisis otra vez y así sucesivamente. La gente joven que ha entrado a trabajar con nosotros han sido pilares dentro del proyecto. La misma Camila Lobón, que es una artista muy joven con mucha visibilidad; y también en estos momentos, por la misma cuestión del activismo, Juan Pablo Estrada, Carla María Bellido a la par de Ernesto Santana, un escritor, Amilkar Feria, un artista con una trayectoria enorme, y personas de generaciones intermedias que estamos, como podemos ser yo, María de Lourdes Mariño, Luis Alberto Mariño, Gisel Arango –curadora que vive en Camagüey, también graduada de Historia de Arte–, Alain Michel Aguiló, historiador también de Camagüey, Osvaldo Hernández, profesor del ISA, Mario Castillo, igualmente profesor del ISA y con gran prestigio en el activismo y en el trabajo con la memoria.

Entonces se trata de unir gente de diferentes generaciones e intentar generar un proyecto con una idea central pero donde cada cual tenga la libertad de trabajar su propio tema e ir por los caminos que decida. Después, hacer conflicto de eso ha sido como que muy rico, y creo que es la base del éxito que pueda tener el proyecto. Ninguno de nosotros esta estresado con que mañana Ánima termine. Termina cuando tenga que terminar y la bola saldrá por algún lado de nuevo y cada cual tendrá sus proyectos personales o colectivos futuros, pero por ahora estamos bien trabajando juntos y trabajando ese espacio.

Cuéntame de tu experiencia en África. ¿Qué huella crees que África haya dejado en ti y tú en ella?

Angola a mí me cambio la vida totalmente. Yo llegué a un lugar que era una universidad que se estaba creando de la nada. No existía universidad de arte en Angola. Por lo tanto, los alumnos que yo tuve eran alumnos que no sabían nada de lo que es el arte, digamos como se entiende en la historia occidental. Eran alumnos que venían de la calle. Aquí estamos acostumbrados a trabajar con alumnos que provienen de escuelas con nociones elementales de lo que es la historia del arte y un trabajo ya adelantado.

Esos alumnos que yo tenía a veces no tenían conocimientos de nada, ni de la historia ni de la geografía. Yo empezaba a explicar sobre arte griego y me daba cuenta que no sabían dónde estaba Grecia. Entonces coges mapas y a explicar qué es Grecia. Además, lo otro que me brindaba era estar en un país extranjero por primera vez, un país muy diferente pero con cosas muy parecidas a Cuba y manejar todo eso.

Fue lo más grande que me pudo haber pasado. Tuve que reinventarme como persona y como profesora en ese lugar. Tuve que cuestionarme lo que sabía –“tumbar catao y poner quinqué”, como decimos aquí–, empezar de nuevo, tratar de explicarles a esas personas qué es el arte, tratar de entender para ellos qué cosa es el arte y tratar de sacar de ahí una experiencia.

Yo tenía muy claro las asignaturas que iba a impartir con programa y todo. Yo daba Arte Contemporáneo, Historia del Arte, Apreciación de las Artes y terminé dando una mezcla de todo en cada lugar que me paraba. Tenía que dar apreciación antes de entrar en contenidos históricos. Al final, les dije a ellos que sentía haber aprendido más que lo que les pude brindar.

Aprendí en primera instancia a desmontar lo que yo creía que sabía. Desmontar todos esos paradigmas en la historia del arte occidental. Entender que para ellos el arte tiene un carácter utilitario, pero no de la utilidad que nosotros podemos entender como utilidad. Para ellos el arte está muy vinculado con todos los procesos de la vida y eso hay que comprenderlo para poder darles algún tipo de herramienta que les sirvan para poder después hacer una obra y tratar de descubrir cuáles son sus talentos. Yo daba clases en música, en plástica y teatro. Ninguno de ellos había hecho teatro (música sí, pues cantan en las iglesias desde pequeños y tenían otra relación con el tema). Con la plástica, algunos tenían relación y otros no. Entonces el fin era ayudarlos y darles las herramientas desde la historia y lo que uno pueda saber del campo del arte.

Yo aprendí a estar abierta ahí, pues además estás en un espacio que es una mezcla. Angola es un compendio de culturas, allí hay más de treinta lenguas nacionales. Imagínate tú salir de Cuba y llegar a un país donde hay más de treinta lenguas nacionales –no dialectos, lenguas nacionales–, además del portugués, que por cierto el portugués no te lo sabes. Ahí aprendes portugués y después te tienes que relacionar. Yo no aprendí ninguna lengua nacional aunque lo intenté, eran realmente muy difíciles. Estás en un país donde las fronteras son arbitrarias, Portugal mezcló ahí a todo el mundo y estás en medio de todo eso. Además, estás observando las contradicciones sociales de ese lugar, que son muy fuertes.

Barrios pobres en un país muy rico, donde hay dinero corriendo. Y además las contradicciones que tienes como cubana dentro de los cubanos. Porque es una misión donde tienes un reglamento militar, la empresa que regula las misiones en África es militar. Entonces tienes un reglamento militar lleno de prohibiciones y restricciones que incluyen incluso las restricciones para relacionarte con los angolanos, que por supuesto yo las violé absolutamente todas porque, si no, no puedes vivir e interactuar de verdad. Te obligan a quedarte dentro del espacio de los cubanos. Y lo siento pero yo no fui a África a quedarme dentro del espacio de los cubanos. Yo fui a África a relacionarme de verdad con los angolanos.

Me arriesgué, pues a quien viola las normas, y lo cogen, le quitan el dinero y lo chantajean, ya se sabe cómo son las cosas de este gobierno. Además de que te quitan no sé qué por ciento de lo que ganas, no les es suficiente, tienen que restringir tu vida. Pero aun así tú sales de todo eso y logras vivir y relacionarte con esa gente. Yo fui a los óbitos, que son las ceremonias que ellos realizan cuando mueren personas, a las ceremonias tradicionales que hacen cuando se casan. Viví directamente lo que ha hecho el cristianismo dentro de esa sociedad, y que está muy extendido. Vi cómo choca con esas religiones tradicionales que ellos tienen, con sus costumbres, que es lo que prácticamente queda de esa religiosidad. Están secularizados como mismo pasó en Occidente, pero ellos lo tienen más reciente en el tiempo y tú, como cubano, tienes que relacionarte con eso a nivel humano.

Tienes que relacionarte en un lugar donde la muerte es lo cotidiano. Mueren personas todo el tiempo por la situación sanitaria compleja que tienen, y debes ser capaz de ponerte en el centro, arriesgar tu propia salud si quieres realmente entender lo que está pasando ahí. Entonces los cubanos muchas veces se quedan en la cosa de “qué brutos son, cómo se ríen de todo, que si tienen peste…” Yo tuve que oír de todo allí, el racismo de los cubanos se manifiesta porque no entienden y no saben qué hacer, y yo aprendí a lidiar con eso y abrirme. Creo que eso es lo que más me va a ayudar en el futuro a adaptarme y a lidiar con las personas en cualquier lugar en que yo viva, pues fui capaz de hacerlo allí. Eso es lo que me llevo, la capacidad de estar en el medio de relaciones que se cruzan, abrirme a ellas y dialogar.

Alguien me comentaba que siendo profesora del ISA eras una persona adelantada en pensamientos y análisis social. Coméntame un poco cuáles eran esos temas que abordabas.

Me encanta estar en el filo de la navaja, en la frontera de las cosas, donde se supone que no debo estar. “¿Si tú eres historiadora del arte qué tú haces ocupándote de la sociología o de la antropología?”, me preguntaban Pues me da la gana en primer lugar, y para mí ese es el mundo contemporáneo. Quien quiera mantenerse dentro de la especialización que generó la modernidad, está frito.

Tú no puedes ser un disperso o un todólogo. No se puede ser Fidel Castro, que al final no sabía de nada y siempre estaba en todo. Tiene que haber una especialización, pero tú tienes que estar abierto a la trans-disciplinariedad, esa de la que tanto se habla y casi nadie practica.

A mí la Historia del Arte no me gusta como disciplina, no me siento cómoda ahí. Me parece que estoy con una camisa de fuerza y, desde que era estudiante, me iba para la facultad de historia y daba clases de las asignaturas de historia que quería. Yo daba clases con Acanda, el famoso profesor de marxismo de la facultad de Filosofía; o con Jorge Chirino, que daba clases de pensamiento contemporáneo.

Yo me moví libre aunque no lo necesitara, pero me daba la gana. Era alumna ayudante de Estética y Teoría de la cultura estudiando Historia del arte. Ya me había movido hacia la estética, que es un espacio de confluencia entre la filosofía y el arte. Cuando me fui para el ISA, también tuve la suerte de dar clases de arte dentro de una disciplina que se llama Estudios Cubanos. Justamente hay profesores de Historia, Economía, Literatura, que se unen y generan ese tipo de asignaturas donde hay distintas miradas sobre Cuba.

Me enseñó mucho porque tuve obligatoriamente que dialogar con esas otras áreas del conocimiento. Entonces, me muevo porque soy un ser humano que tiene intenciones de mejorar un país, que no le da la gana de seguir la lógica del poder en que vivimos y porque creo que el arte tiene un lugar ahí. Tiene que retomar su voz dentro de la sociedad y filtrar esa realidad. No concibo el arte de otra manera, ni la curaduría, para mí siempre se trata de generar libertad. Es decir, de generar espacios autónomos desde la curaduría, desde el arte o desde donde sea y dialogar con esas otras realidades que aparecen.

En eso también me ayudó no solo dar clases en el ISA y formar parte de este colectivo de Estudios Cubanos, sino también, después que regresé de Angola, trabajar en el centro Loyola, a donde llevan a los jesuitas. Ahí yo dirigía un espacio de diálogo sobre Cuba. Tratábamos todos los jueves temas diferentes de la realidad cubana, invitábamos a especialistas y se generaba un debate. Teníamos muy claro que el espacio de debate tenía que ser mayor que el espacio del especialista, que es lo que muchas veces no pasa. Te atiborras de información y después no sabes qué hacer con ella porque no dialogas.

Por supuesto, ahí también tuve mis problemas, pero logramos gestionarlo con la ayuda de la iglesia y hasta hace nada ese espacio funcionó. Entonces me sirvió también a mí para gestionar un espacio diferente de diálogo sobre Cuba.

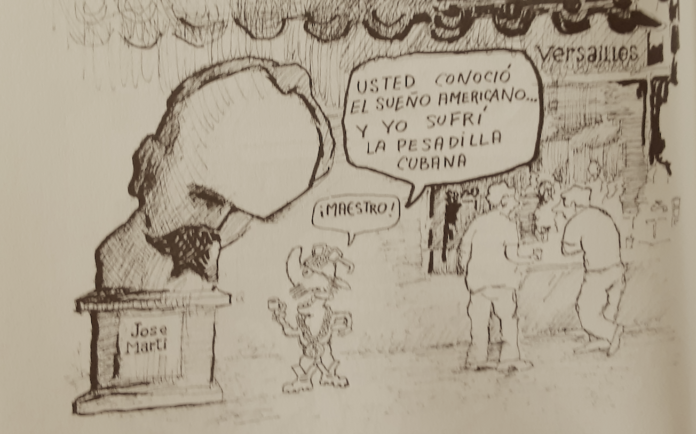

Cuba es mi pasión número uno, desde que era niña. Siendo niña me obsesioné con Martí y Cuba es lo que me sostiene. Ya después mi pasión por África, y demás pasiones que pueda tener, se suman a esa pasión por Cuba y creo ser consecuente con eso.

Ahora voy a ir a estudiar Antropología en México. Entendí que todos esos elementos distintos que tengo como background, de arte, historia y demás, se sintetizan en la antropología. Es una vocación que ahora pienso desarrollar. No se estudia Antropología en Cuba, ni en pregrado ni en postgrado. Esa sería una gran pregunta: ¿Por qué en Cuba no se estudia antropología? Gran pregunta frente al poder incluso. Así que voy a estudiar antropología si me dejan salir del país, pero voy a estar vinculada a Cuba siempre.

Me voy a abrir al mundo. Patria es humanidad, esa es mi premisa. No soy sectaria y no me gusta el chovinismo. Iré y estaré regresando y seguiré generando espacios de confluencia.

¿Qué provocó tu expulsión del ISA?

A ver… técnicamente no fue una expulsión. Ellos son tan cobardes que ni siquiera me fueron de frente. Cuando a ti te expulsan, tienen que explicar la causa, y generalmente son causas ideológicas evidentemente. Ellos me aplicaron una medida administrativa por la cual, supuestamente, a mí, que era plaza fija del ISA –tenía un contrato indeterminado, es decir, tenía una plaza–, me cerraban el contrato porque viajé por cinco días a Chile a un evento gestionado individualmente, que no tenía nada que ver con el ISA, y, aunque pedí la autorización a la universidad, no esperé la respuesta.

Según ellos, yo estaba regulada por el Decreto 306. Cosa que por demás resulta absurda, porque si yo hubiese estado regulada por ese decreto no hubiese podido salir del país. En la aduana me hubiesen pedido la autorización para salir pero no me la pidieron, pues yo no estoy regulada por el decreto 306. Entonces, cuando regresé, esperaron dos meses –por lo tanto no era una medida disciplinaria, era una medida administrativa. Ellos alegan que, como estaba regulada y no esperé la autorización, me cerraron el contrato. En fin, a nivel legal el documento que me dieron era un disparate total. Ahora no quiero extenderme en eso pues tuve la oportunidad de hacerlo público en su momento y decidí que no, porque en ese instante no me sentía con la energía suficiente para asumir un debate de esas características en las redes, donde por supuesto se iba a mezclar mi vida personal, etc. Pero sí apelé a todos los niveles correspondientes. Primero al órgano de justicia laboral y luego al tribunal municipal.

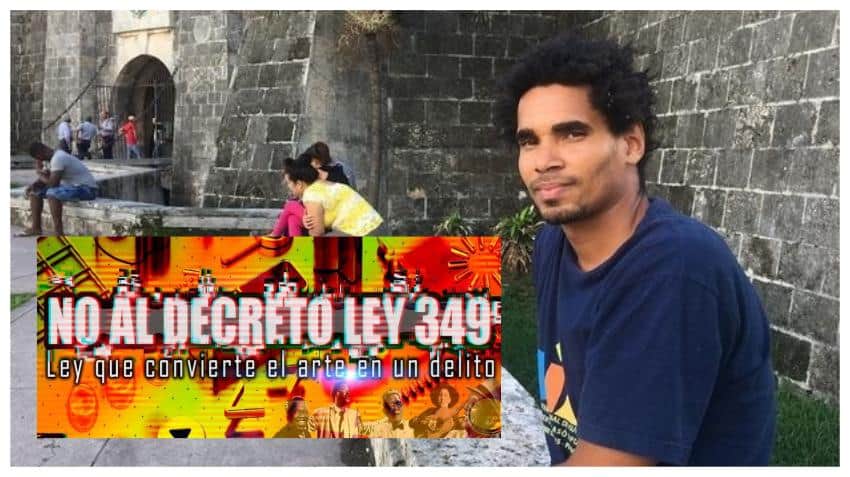

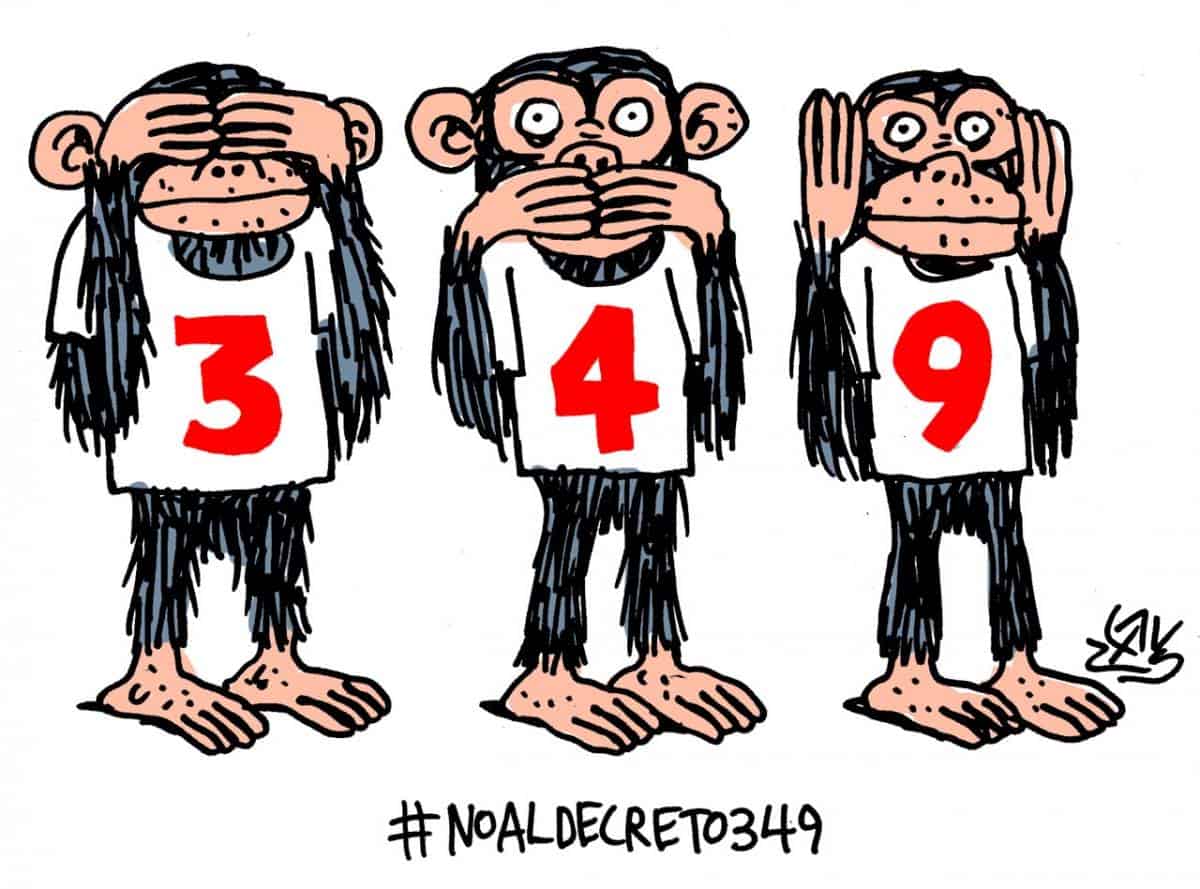

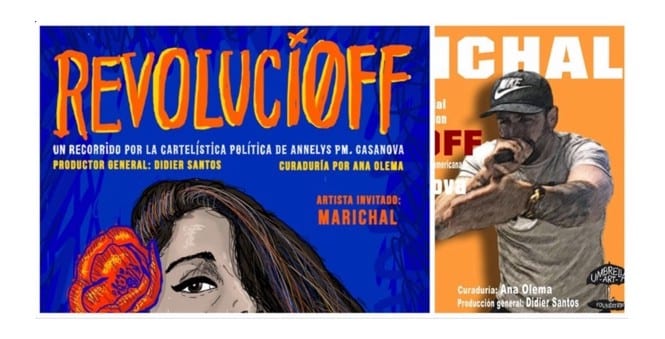

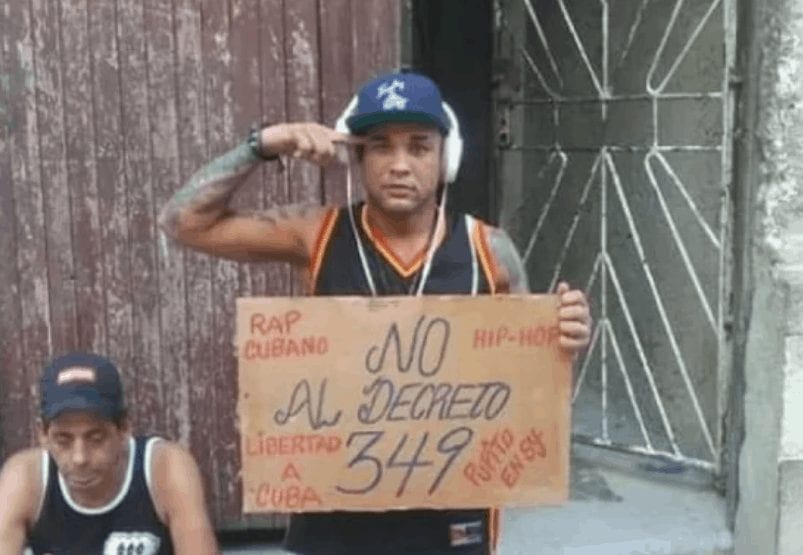

Quedó todo muy claro en ese juicio. El abogado me defendió magistralmente y quedó en evidencia el descalabro legal del documento y de lo que se me pretendía aplicar. Aun así, como son las cosas en este país y con el desamparo que tenemos, la sentencia llegó. Después se supo que la Seguridad del Estado estaba detrás de todo. Y ni siquiera creo que haya venido en primera instancia de la Seguridad del Estado. Creo que vino del Ministerio de Cultura. Yo era una persona incómoda, ya había escrito sobre el Decreto 349 y ese texto del que te comenté sobre el funcionamiento del ISA; el rector a cada rato me llamaba a su oficina. Me hacían llamadas cuando iba a intervenir en paneles determinados diciéndome que estaban preocupados por lo que yo diría.

Era simplemente una persona incómoda que ellos querían quitar del camino. Y lo consiguieron de esa manera. Creo que cuando eso subió de tono y apelé al tribunal municipal, ahí sí intervino la Seguridad de Estado. Sabía que estaba siendo vigilada ya por mi amistad con Luis Manuel Otero. Sabrá Dios, ya ni siquiera quiero saber los detalles de todo eso. Lo cierto es que fue muy injusta mi salida del ISA. Cualquier persona digna de ese instituto, ya sea profesor o estudiante, te dirá que no hay razón profesional para que a mí me expulsaran. Modestia aparte, soy una excelente profesora que se interesa por sus estudiantes, por los procesos académicos, por generar espacios de discusión y no hay razón que avale mi salida del ISA. A no ser la única que ellos tienen: no les importa la calidad de la docencia, no le importa quién tú seas profesionalmente, lo único que le importa al poder es que seas incondicional, que no los amenaces de ninguna manera. Y para lograr eso están dispuestos a hacer lo que sea. Estoy segura que la presión vino de arriba y el desenlace fue ese.

Yo la pasé muy mal pero ya lo superé. Entendí que voy a ser profesora hasta que cierre los ojos. Con el perro de la casa voy a ser profesora. En donde quiera que me pare gestionaré un espacio de diálogo y para mí eso es ser profesora. En fin, no me afecta y seguiré adelante. Eso también me ayudó a entender que debía pasar a otra etapa. A veces uno se estanca y quiere salvar cosas que no puede salvar. Hay veces que hay que parar, tomarse un descanso, salir de Cuba y hacer otras cosas, porque te funden. Creo que también hay que superar esa cosa mesiánica, nosotros no somos los salvadores de nada. Nosotros simplemente debemos hacer nuestro trabajo, generar el diálogo con los demás y tratar de sanarnos a nosotros mismos. Eso ya es suficiente y ya es “tronco” de trabajo.

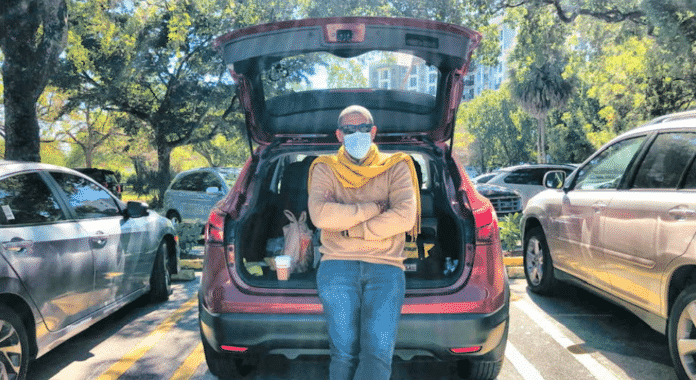

Este tiempo de cuarentena y aislamiento social… ¿cómo ha influido en ti?

Para mí ha sido una cuarentena muy rara, porque yo no he estado tranquila por todo lo que ha pasado en mi vida últimamente, por lo cual me he hecho más visible sin quererlo. De hecho no me lo esperaba, me ha tomado por sorpresa. He tenido pérdidas y he cerrado muchos círculos de mi vida, mi hijo ahora mismo no está en Cuba y yo me iré a México a estudiar antropología si me dejan salir. Entonces estoy cerrando ciclos y me cogió la cuarentena en eso y, además, abriendo algo que no sé a dónde me va a llevar.

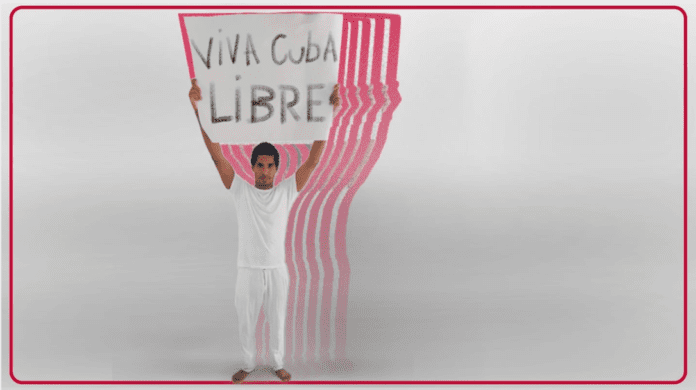

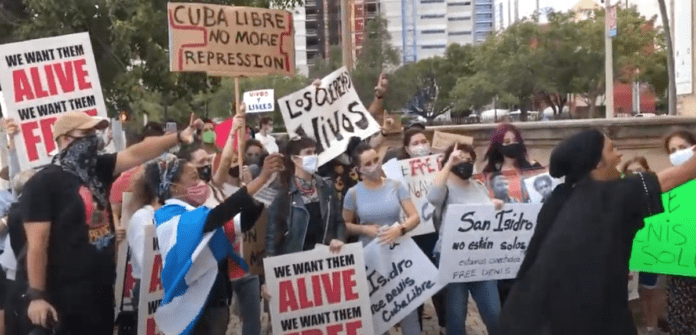

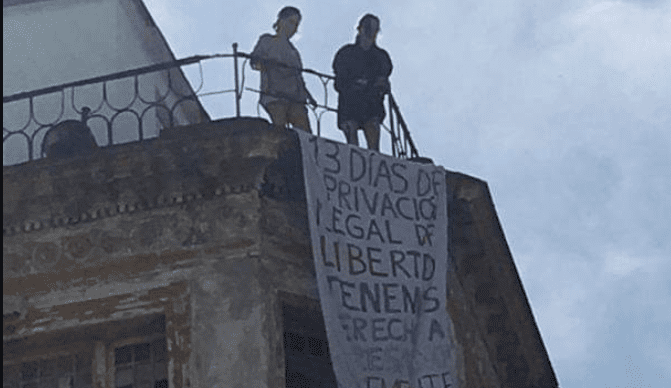

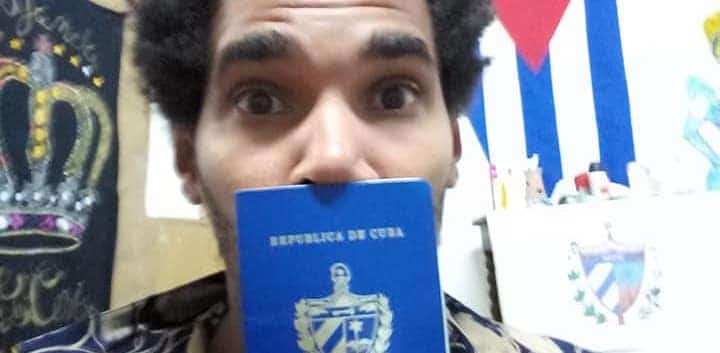

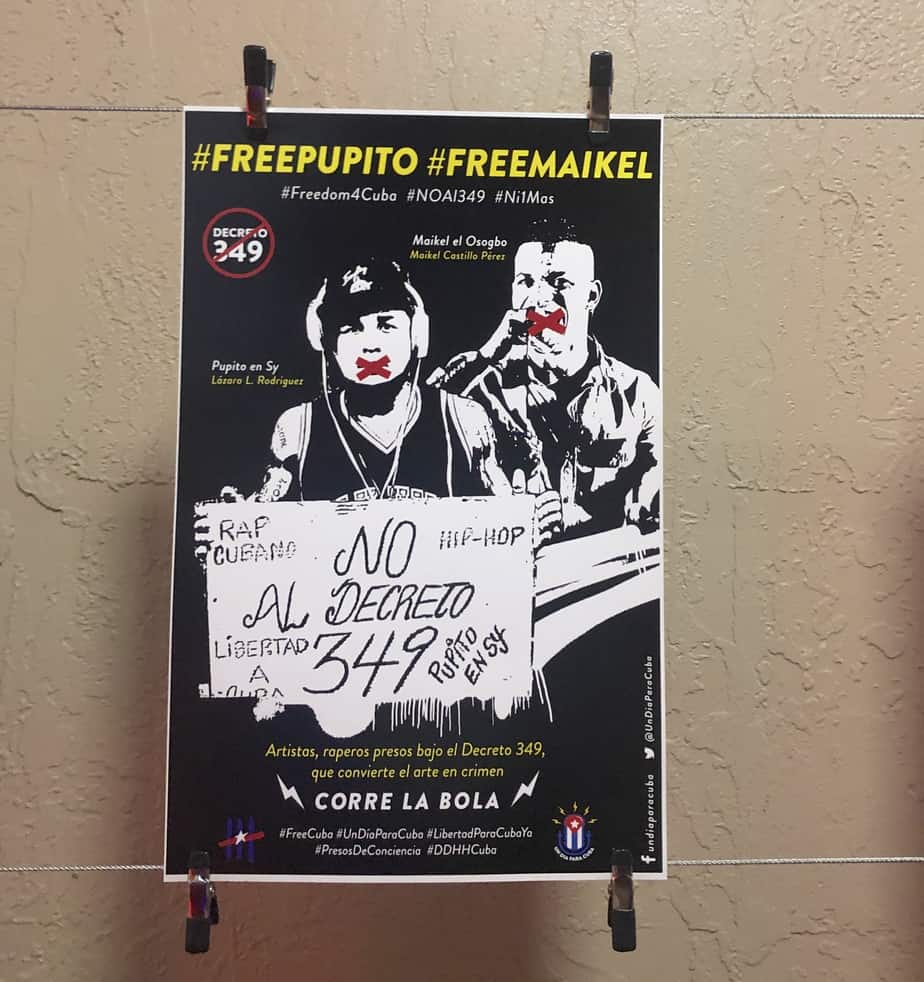

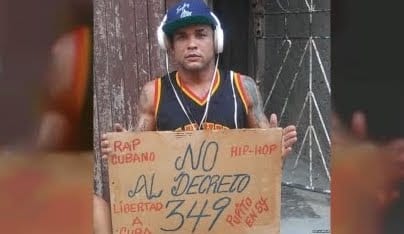

Me refiero a todo esto que ha venido después de la lucha contra el Decreto 349, de mi relación personal y profesional con Luis Manuel Otero y el Movimiento San Isidro. Todo el mundo me pregunta ahora si soy del Movimiento San Isidro: no soy del Movimiento San Isidro. Pero colaboro con ellos y con quien sea que crea necesario. Con Maikel Osorbo también tengo amistad, recientemente escribí un texto que salió en El Estornudo y eso me ha traído vigilancia, pues quien quiera que se relacione con personas sensibles desde punto de vista político se atiene a eso. Aparte de que ya yo tengo mi trayectoria propia.

Ha sido raro, un momento para reflexionar sobre todos esos ciclos que se cierran y a la vez lograr insertarse en las nuevas circunstancias que se abren. Me he visto involucrada en sucesos, como el del día en que me golpearon, que no estaban previstos. Quizás no tenía que estar ahí pero estaba, y donde yo esté, estoy. No me anulo nunca y no dejo que nadie me anule. Por eso donde esté voy a defender aquello que crea justo.

Así que me veo involucrada en esas cuestiones ya más directamente políticas, más confrontacionales digamos, y he tenido que gestionar todo eso. He tenido que decir yo soy esto, soy esta mujer que ha tenido esta historia, estaré colaborando con diferentes personas en estos momentos pero sin perder mi esencia.

Ahora, en la manifestación reciente por Hansel, yo no había organizado la manifestación ni estaba en el centro de ella pero mi vi impulsada a solidarizarme con esos amigos míos detenidos. Además, ¿por qué no manifestarme por ese muchacho y en las demandas contra la violencia policial? Tengo derecho a manifestarme.

Entonces, estoy tratando de estar tranquila, por un lado, para poder cerrar mis ciclos adecuadamente, y estoy tratando de mantenerme activa al mismo tiempo para poder estar en el centro de todas esas discusiones que creo necesarias. También se trata de ejercer mi derecho a relacionarme y generar alianzas con quien yo quiera. En eso estoy, tratando de no perder mi lugar. Todos me dicen últimamente que tengo un lugar y no es el mismo de Luis Manuel, Maikel o el Movimiento San Isidro. Yo también lo creo, cada cual tiene su lugar. Pero por qué no nos vamos a relacionar. Hay que regenerar el tejido social en Cuba, no podemos seguir pensando en espacios divisorios si al final todos somos seres humanos y todos somos cubanos.

Hay que colaborar y al mismo tiempo ser capaz de mantener lo que eres con un sentido y una coherencia. No se trata de que nadie sea mejor que nadie. Yo me he pasado la vida estudiando pero no soy mejor que Maikel Osorbo por eso. Maikel tiene una capacidad para gestionar la vida diferente a la mía, que no se puede obviar, y eso no quiere decir que yo sea mejor que él. Ese es el reto que tenemos, regenerar ese tejido social sin perdernos a nosotros mismos en el camino, ni pensar que todos somos iguales. No todos somos iguales.

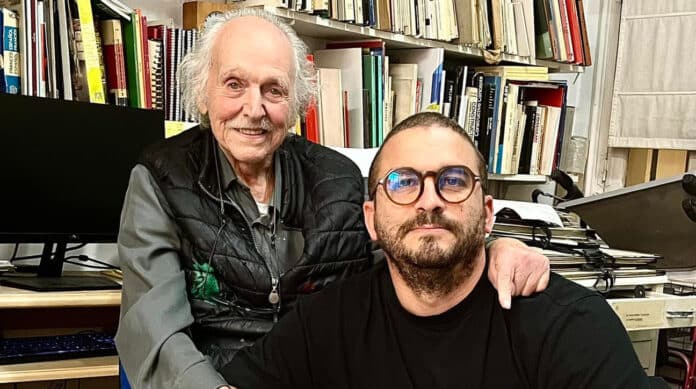

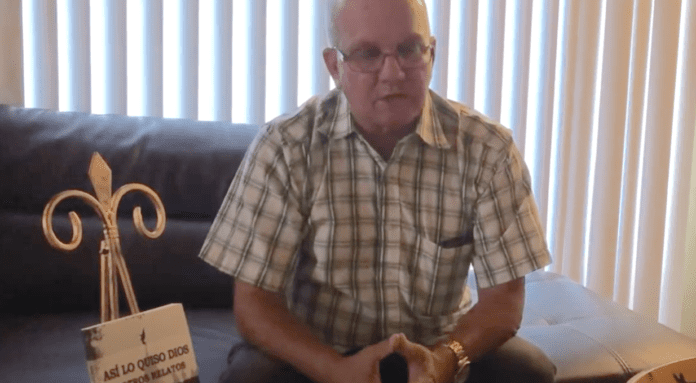

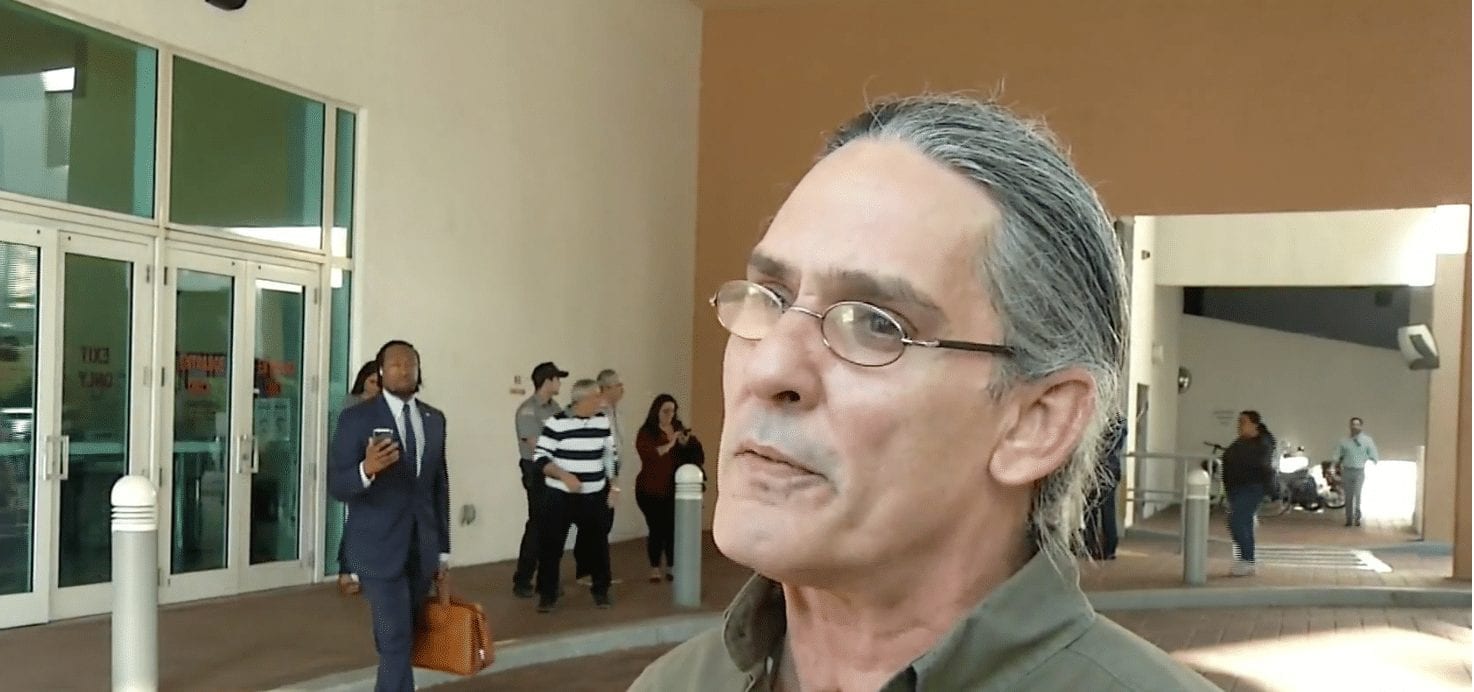

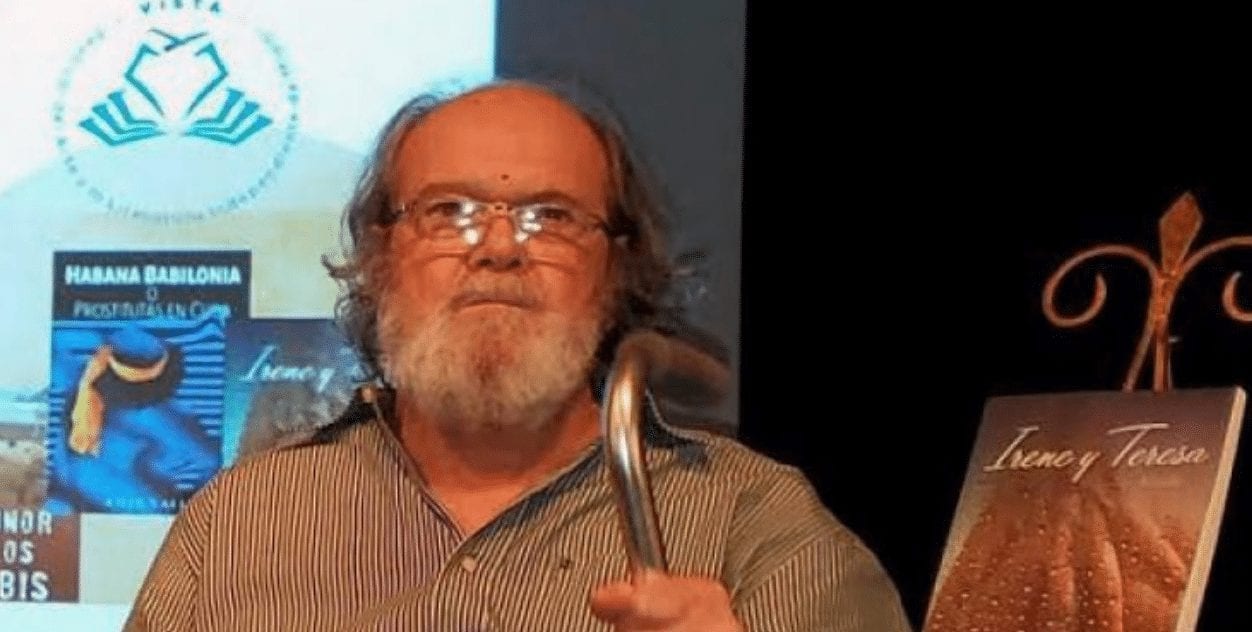

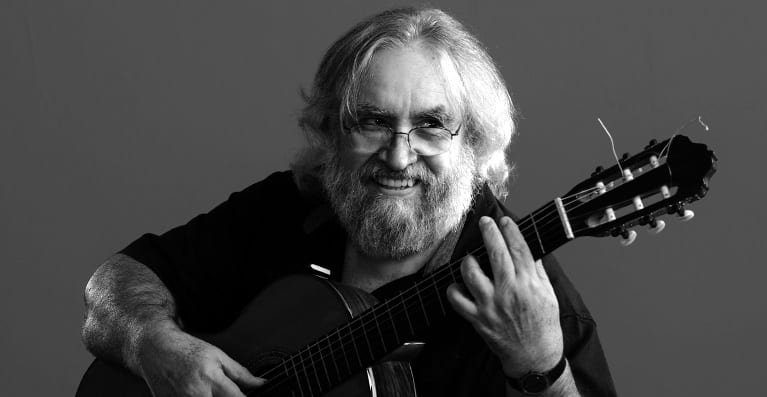

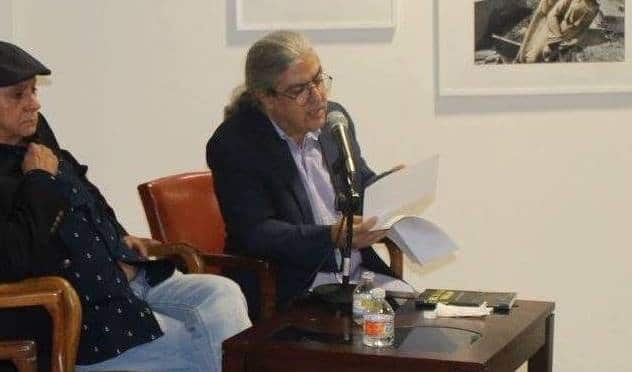

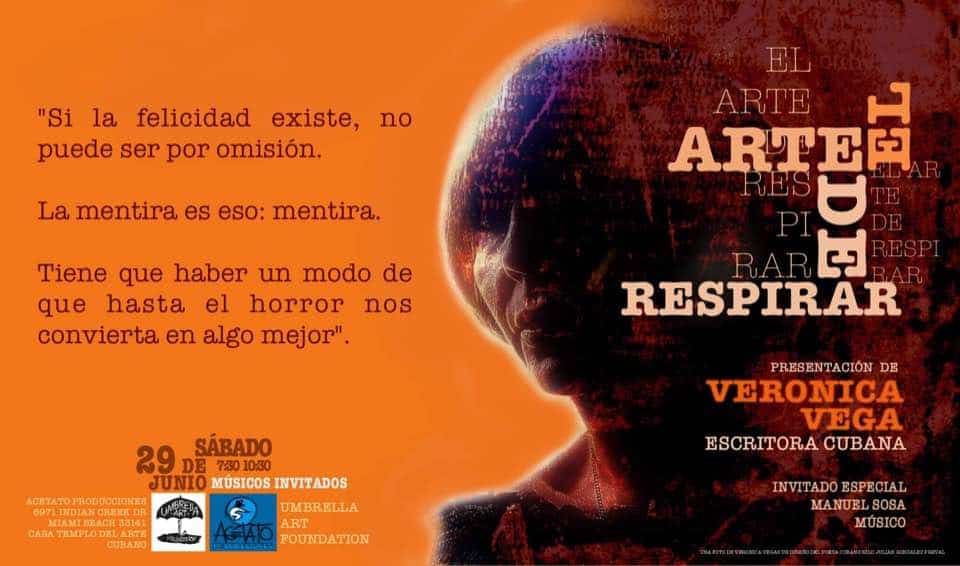

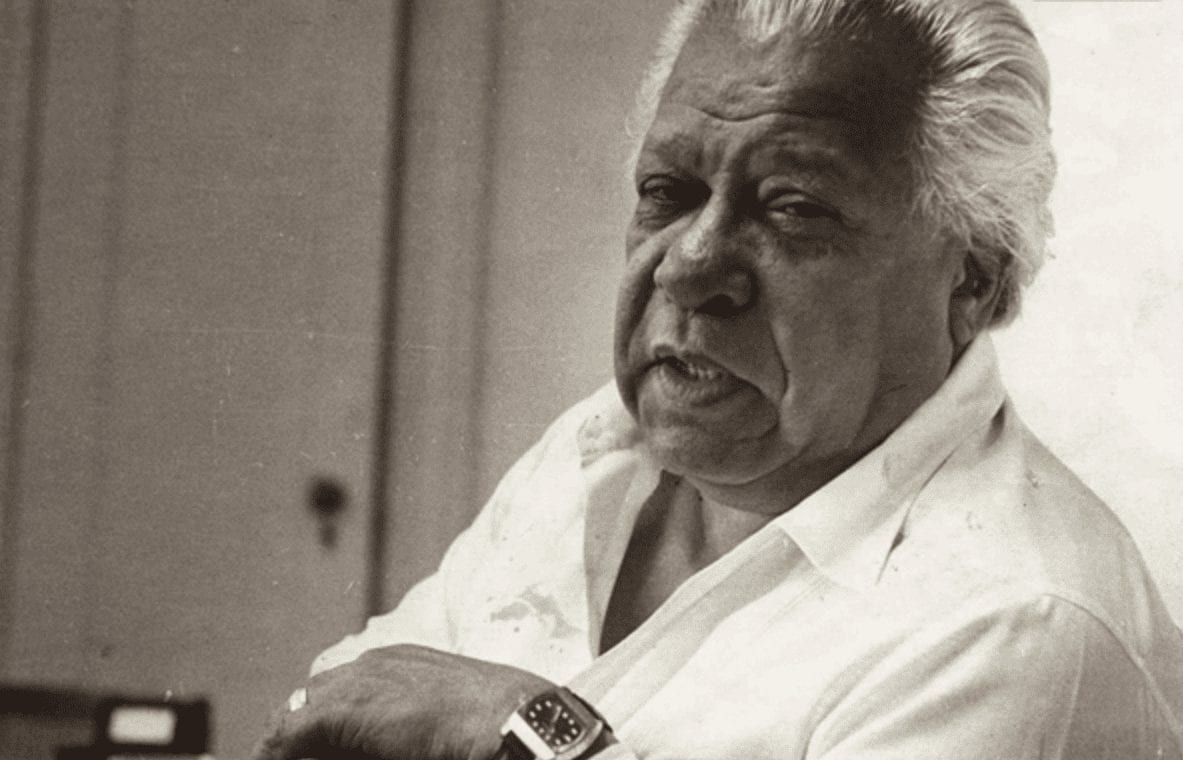

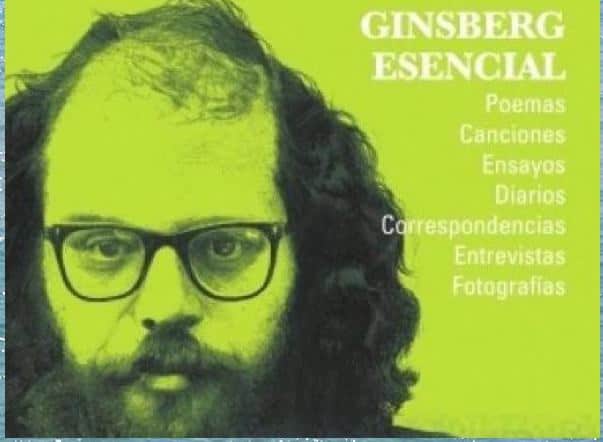

«En lo personal, me he propuesto desde hace muchos años un mínimo universo en ese sentido de colección que le pretendo imprimir a mi propia creación literaria: un plan enorme, casi diría que ciclópeo, donde he volcado mis ansias por el hecho real de la imaginación, y desde hace más de 30 años he venido escribiendo este proyecto, como si yo me quisiera constituir —modestia aparte— en un Prometeo que le lleva el fuego a los personajes surgidos en mis sueños». Palabras de Manuel Gayol Mecías durante la presentación del libro en California.

«En lo personal, me he propuesto desde hace muchos años un mínimo universo en ese sentido de colección que le pretendo imprimir a mi propia creación literaria: un plan enorme, casi diría que ciclópeo, donde he volcado mis ansias por el hecho real de la imaginación, y desde hace más de 30 años he venido escribiendo este proyecto, como si yo me quisiera constituir —modestia aparte— en un Prometeo que le lleva el fuego a los personajes surgidos en mis sueños». Palabras de Manuel Gayol Mecías durante la presentación del libro en California.

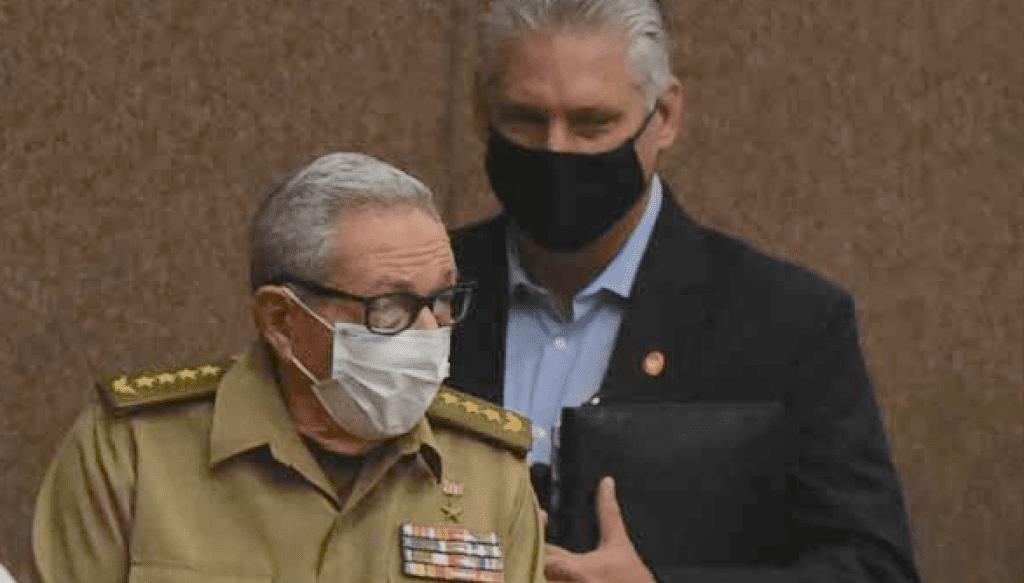

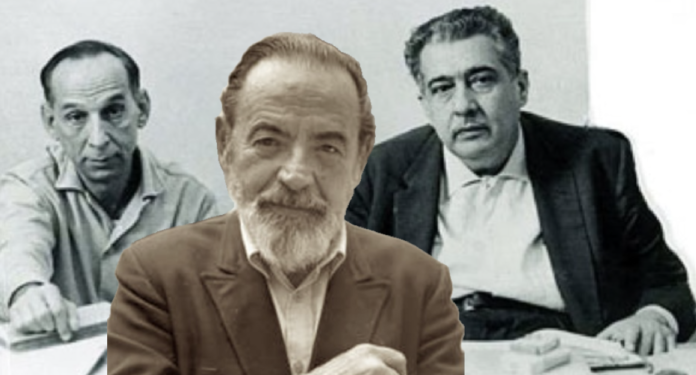

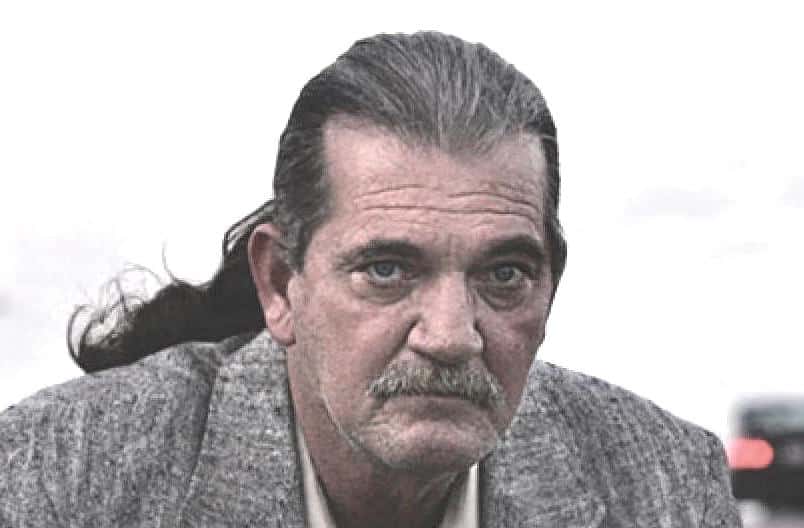

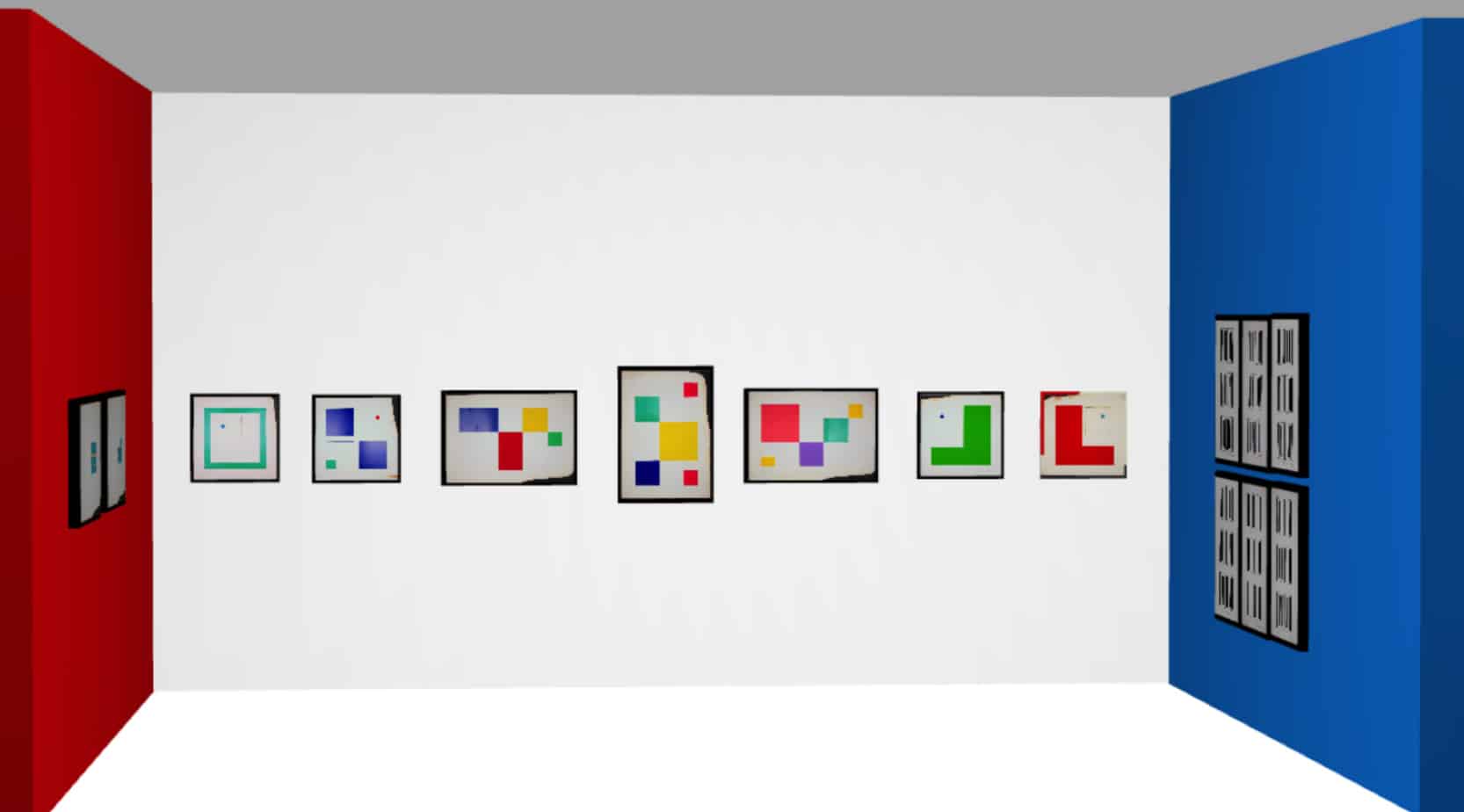

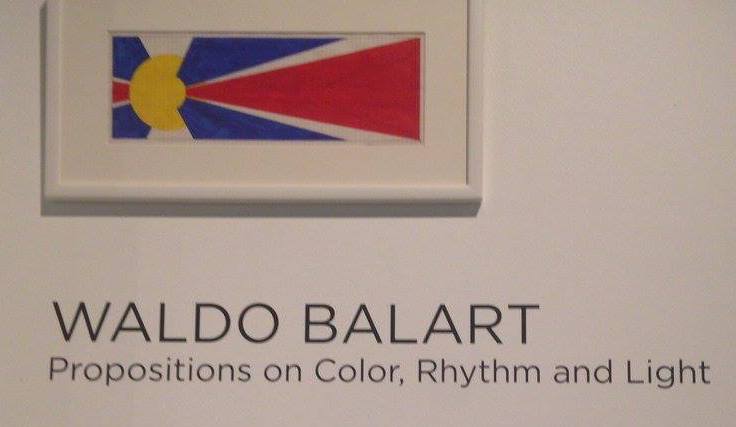

“Instalado en Madrid desde los años 70, este artista es uno de los referentes del arte geométrico en España”, explica la página Kedin Madrid sobre el pintor cubano Waldo Díaz Balart (Waldo Balart), nacido en Banes, Holguín, en 1931. Su pintura puede disfrutarse en el MoMA de Nueva York, en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de Paraguay o en el Sammlung Grauwinkel de Berlín. Es considerado un exponente fundamental del Movimiento de Arte Concreto, con estudios de arte en el Museum of Modern Art de Nueva York entre 1959 y 1962. Reside en Madrid.

“Instalado en Madrid desde los años 70, este artista es uno de los referentes del arte geométrico en España”, explica la página Kedin Madrid sobre el pintor cubano Waldo Díaz Balart (Waldo Balart), nacido en Banes, Holguín, en 1931. Su pintura puede disfrutarse en el MoMA de Nueva York, en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de Paraguay o en el Sammlung Grauwinkel de Berlín. Es considerado un exponente fundamental del Movimiento de Arte Concreto, con estudios de arte en el Museum of Modern Art de Nueva York entre 1959 y 1962. Reside en Madrid.

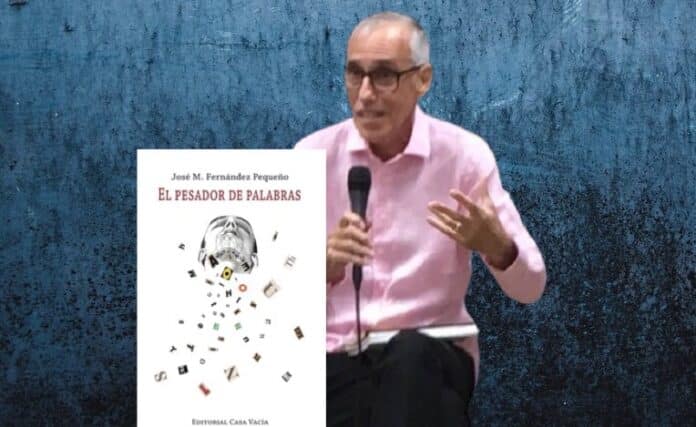

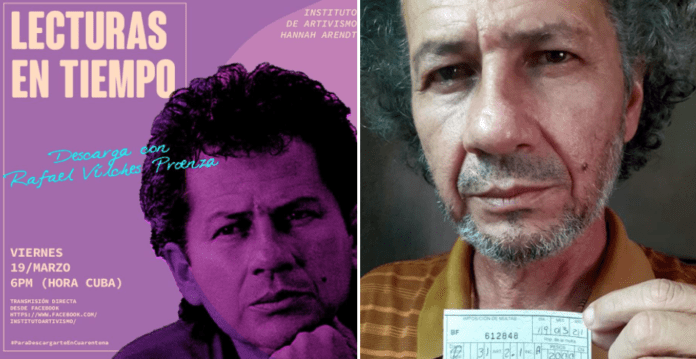

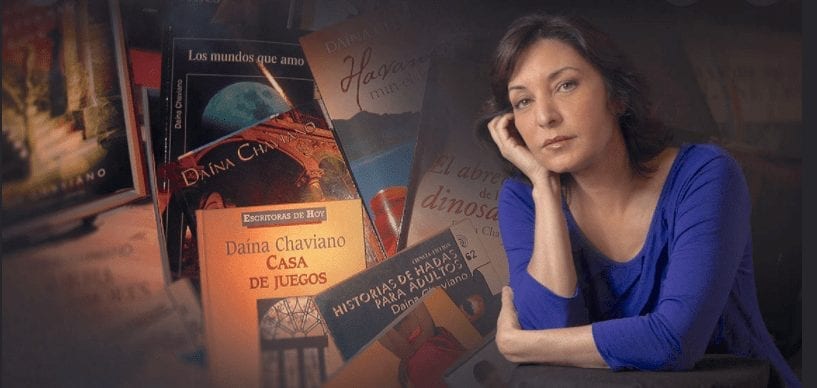

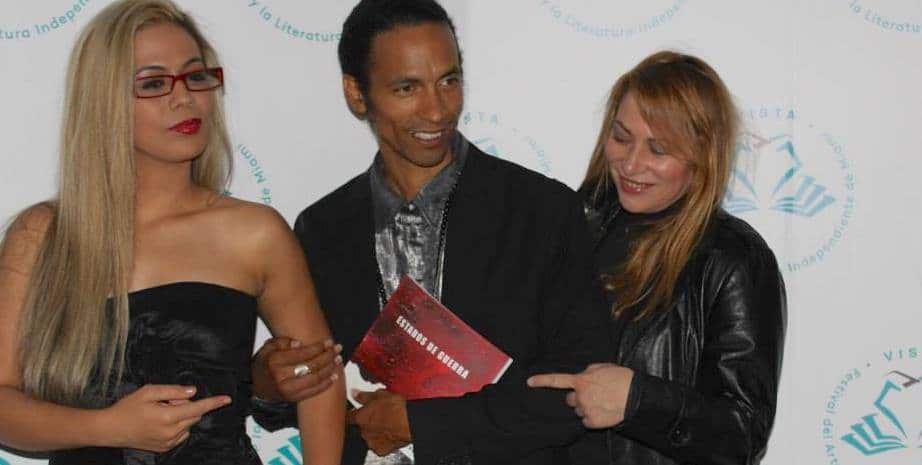

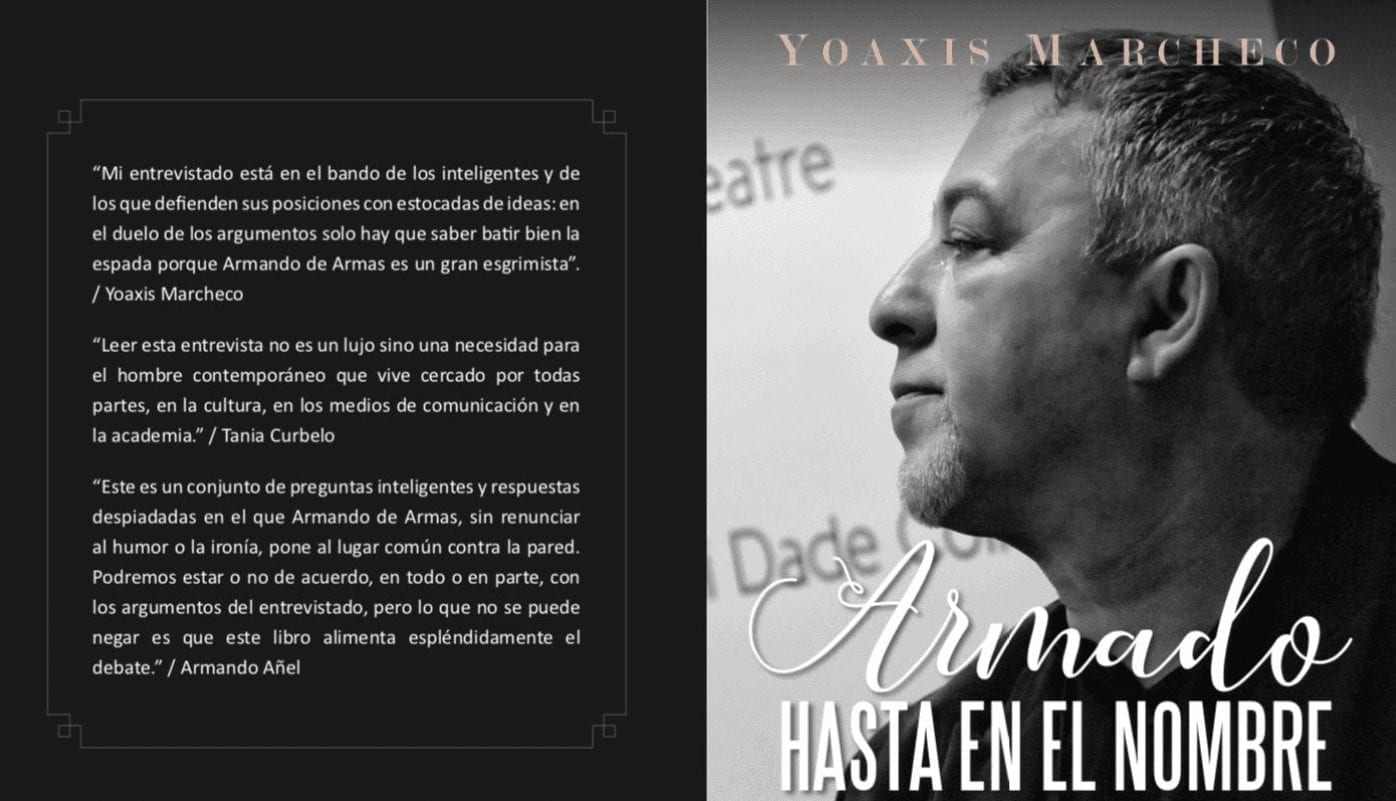

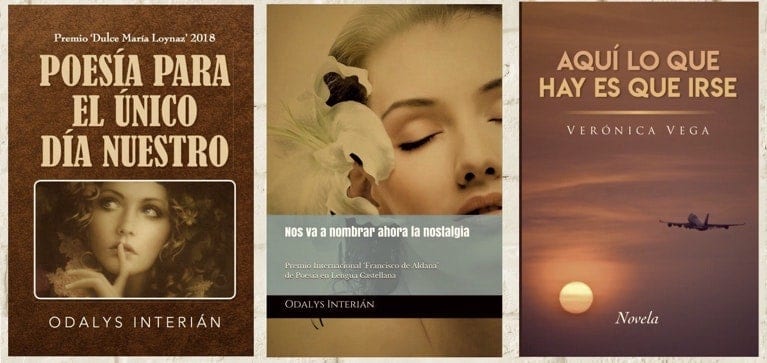

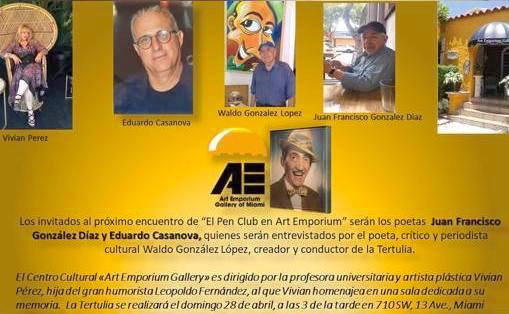

El Frente de Afirmación Hispanista acaba de publicar en México Antología de la Poesía Oral-Traumática y Cósmica de Rafael Vilches Proenza. Psicoanálisis arquetípico y selección, de Fredo Arias de la Canal, libro que reúne una serie de poemas de este conocido poeta y narrador cubano, nacido en Vado del Yeso en 1965, y que actualmente reside en Holguín.

El Frente de Afirmación Hispanista acaba de publicar en México Antología de la Poesía Oral-Traumática y Cósmica de Rafael Vilches Proenza. Psicoanálisis arquetípico y selección, de Fredo Arias de la Canal, libro que reúne una serie de poemas de este conocido poeta y narrador cubano, nacido en Vado del Yeso en 1965, y que actualmente reside en Holguín.