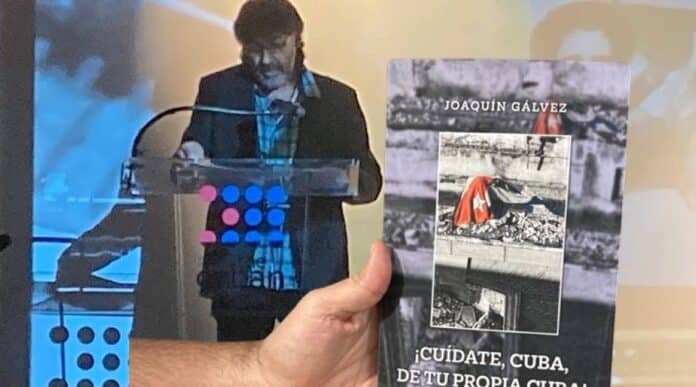

Siguiendo el rastro de inmundicias que ha venido dejando en nuestra historia la sombra tentacular del fidelismo, el escritor, periodista y editor Armando Añel vuelve sobre sus pasos con el recién publicado libro Policía, policía, ¿tú eres escritor?, donde, tal como anuncia con sorna desde el título, se ha propuesto explorar, describir, analizar, denunciar el nefasto papel que juegan la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y otras instituciones de la cultura oficial, no sólo como gendarmes de la dictadura dentro de la Isla, sino además, y sobre todo, como plataformas para organizar y viabilizar labores de espionaje, así como lobbies propiciadores de simpatía y apoyo para el régimen entre las comunidades de exiliados cubanos en el exterior, muy en particular en Miami.

Se trata de un proyecto complejo y no exento de riesgos, toda vez que el desbarajuste provocado por el fidelismo en la conducta, y aun en la identidad de los cubanos, merece ser desmenuzado no sólo desde la política. Es una catástrofe histórica, que implica por igual a las ciencias sociales, la antropología, la cultura, o la filosofía, entre otras materias, entre las que yo incluyo también la psiquiatría.

Tales características motivaron mi interés por sostener este diálogo con Armando Añel sobre su nuevo libro:

JH: En uno de los buenos testimonios que recoge tu libro, el escritor Manuel Gayol nos recuerda que la historia es una disciplina cambiante, y lo que parece correcto hoy, puede transformarse mañana, pues la historia es también un continuo proceso de descubrimiento y de interpretación. ¿Cómo ves el contenido general de Policía, policía, ¿tú eres escritor? atendiendo a esta máxima que acota Gayol?

AA: Gayol está en lo cierto. Por muy imparcial que se suponga, todo historiador o autor interpreta la realidad que aborda, “nada humano le es ajeno”. De hecho, no existe obra o género, por muy objetivo o testimonial que se pretenda, en ninguna época o región, que escape a la humanidad de lo subjetivo. Pero creo haber editado con rigor desde el presupuesto principal del volumen: denunciar el papel clave del oficialismo cultural, y la vanidad intelectual en general, en la perpetuación de la dictadura. El libro se centra únicamente en uno de los ángulos del desastre cubano -aunque desde luego se trata de uno de los fundamentales-, y lo hace sin pretensiones totalizadoras. Quiero decir que “no están todos los que son ni son todos los que están”, las citas y ejemplos funcionan como indicadores más que como conclusiones y se desprenden, buena parte de ellos, de mi experiencia directa o de la de los autores compilados.

JH: A propósito, en tu libro abundan los comentarios y opiniones de muchos escritores cubanos del exilio. Esa participación tiene un peso bien considerable dentro del contenido, porque, de hecho, la estructura del libro funciona como una especie de amplio reportaje. ¿Por qué criterios o circunstancias te guiaste a la hora de seleccionar esos aportes testimoniales? ¿Te llevó mucho tiempo acopiarlos?

AA: Ya había archivado cierta cantidad de testimonio que me incumbía, sobre todo gráfico, cuando decidí abordarlo en forma de libro y desde una perspectiva abarcadora, plural. Comprendí que debía generalizar la experiencia, volverla inclusiva, como forma de contribuir más eficazmente al esclarecimiento de una problemática muy enrevesada y sensible. Luego el papel de las redes, en particular de Facebook, resultó fundamental; allí indagué y reuní más testimonios. Además de varios libros consultados y artículos y entrevistas en diversas plataformas y revistas digitales. Todo seleccionado a partir de la tesis de la compilación-investigación. Un trabajo de alrededor de siete meses que realicé a intervalos gracias también al inestimable aporte de artistas y escritores tan profesionales como tú, a los que cito prácticamente sin tener que editarlos.

JH: Una obra como esta no sólo es necesaria y oportuna para los lectores de hoy. También puede convertirse en un referente de importancia histórica para el futuro. ¿Estás seguro de haberle expurgado toda opinión y declaración subjetivas que al final lastren esa importancia como documento para la historia?

AA: Por supuesto, el libro es resultado de una interpretación de la realidad cultural cubana y como toda interpretación -volviendo al punto abordado anteriormente- contiene subjetividad. Recuerda que mezclamos testimonio con opinión, incluso ensayo con periodismo. En cualquier caso, sospecho que este no es un libro para lectores-turistas; la obra da por sentada una realidad muy concreta desde el principio y en ella se concentra, esto es: buena parte de la intelectualidad cubana, artistas y pensadores, ha sido cómplice más que víctima del castrismo trabajando de una manera u otra, directa o indirectamente, con su policía política.

JH: En el libro, afirmas lo siguiente: ““En 1959, el hombre nuevo es ya el hombre viejo de siglos atrás, quien lo mismo delataba a Narciso López que lanzaba tomates podridos a los estudiantes de medicina que serían fusilados minutos después. Quienes en 1959 aplaudían el choteo y la difamación de Castro en las plazas y teatros del país, no eran marcianos. La sociocultura del canibalismo y la picaresca no constituye una invención del castrismo…”. Es cierto. Como también lo es que el castrismo ha potenciado al máximo todas esas viejas miserias de nuestra nacionalidad, al tiempo que generaba otras nuevas, igual de graves. Entonces, como quiera que los exiliados tampoco somos marcianos, ¿crees que el hecho de vivir físicamente alejados de la desmoralizadora influencia fidelista ha sido (o termine siendo) suficiente para renovarnos, rompiendo el estigma de esas viejas taras? En sentido general y en términos de grupo, excepcionalidades aparte, ¿consideras que los escritores cubanos que vivimos en Miami somos muy diferentes a los que aún viven en la Isla?

AA: Pregunta muy difícil de responder sin herir susceptibilidades. Yo estoy convencido de que el problema de la cultura cubana es en considerable medida de complejo de inferioridad, uno defensivamente disfrazado de complejo de superioridad. De ahí la estridencia. Las razones históricas de semejante tara son múltiples y necesitaríamos un espacio mayor para desglosarlas o recrearlas. Por desgracia, dicho complejo sobrevive también en el exilio y tú has mencionado uno de sus componentes fundamentales: lo psiquiátrico. En un libro clave, Cuba: Claves para una conciencia en crisis, Carlos Alberto Montaner lo llama “delirios de grandeza”. El procastrismo, como digo al final del volumen, “es promiscuidad más vigilancia más murmuración”, y desde luego delirios de grandeza. Complejo de inferioridad. El procastrismo y en un sentido más general el colectivismo nacionalista que permea a la cultura cubana mayoritariamente, incluyendo a un porciento agotador de sus escritores y artistas en ambas orillas.