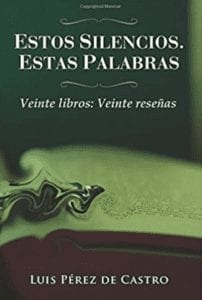

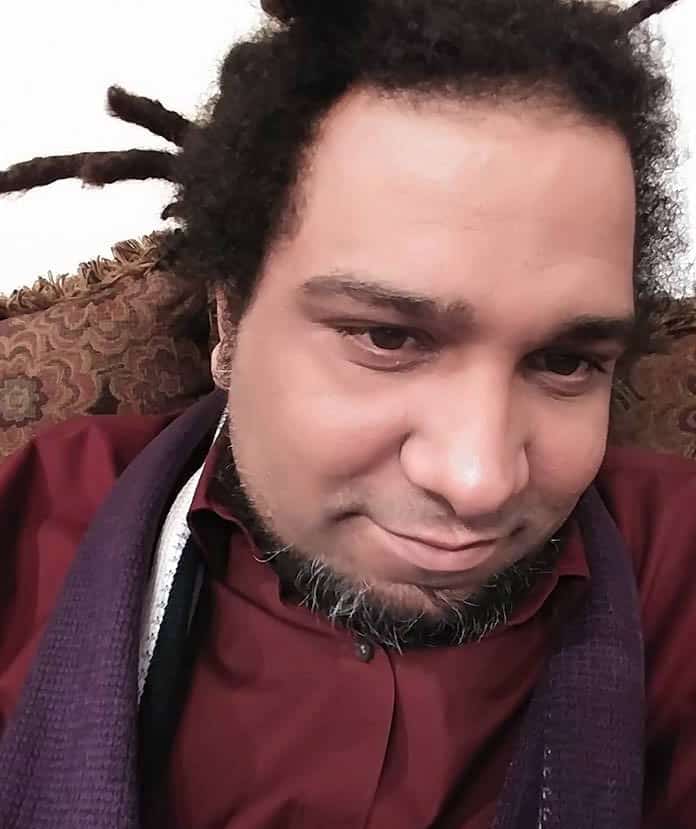

El escritor Luis Pérez de Castro, autor de Estos silencios. Estas palabras (Neo Club Ediciones), responde las cuatro preguntas esenciales de nuestra página, una manera práctica de profundizar, con el autor, en su obra y sus experiencias:

El escritor Luis Pérez de Castro, autor de Estos silencios. Estas palabras (Neo Club Ediciones), responde las cuatro preguntas esenciales de nuestra página, una manera práctica de profundizar, con el autor, en su obra y sus experiencias:

Puente a la Vista (PV): Cuéntenos sobre sus inicios en la literatura. ¿Qué le impulsó a escribir y cuáles fueron sus primeros textos?

Luis Pérez de Castro (LPC): Puede resultar impreciso nombrar fechas, pero sí podría decir que mis inicios en la literatura fueron tempranos. Apenas cursaba el cuarto grado y, estando en casa de uno de mis tíos, vi un libro que me llamó poderosamente la atención. Fue así que descubrí a Nicolás Guillén. Confieso que la lectura de ese primer libro me estimuló a seguir leyendo cuanto me encontraba o recogía por los caminos, porque recogía todo lo que contuviera letra impresa. Y así, un día me sorprendió la noche bajo la luz de una lámpara de petróleo inventándome historias que, otro día también impreciso, arrojé al inodoro. Esos fueron mis inicios allá, en Barrigona, un barrio perteneciente al municipio San Luis, Pinar del Río, donde pasé mi primera niñez; no tan feliz, por cierto, pero que marcó y de qué manera lo que sería mi vida.

Estoy convencido de que, a partir de ese día –no decidí, ya que apenas era un niño–, el destino, de existir, puso el signo de la escritura sobre mí.

El cúmulo de las experiencias son las que llevan al hombre –o mujer– a manifestarse, de una manera u otra, en la vida. Las imágenes desgarradoras de mi madre con su carácter irascible, las de la abuela con un tabaco al lado de la boca e impartiendo órdenes y la del tío Eduardo con su uniforme verdeolivo, la pistola makarov ajustada a la cintura y su andar autoritario entre las paredes de tabla y bajo el guano que cobijaba mi casa y, unido a ello, como he dicho en otras ocasiones, las arenas del camino que bordeaban precisamente esa casa de la infancia, el pantano de Benito, los viejos en el portal de la tienda mal llamada del Pueblo, la ciudad de Santa Clara con su parque Vidal habitado por el trinar de los pájaros, sus calles empedradas, atiborradas de huecos y salideros de agua por doquier, así como las distintas prisiones donde por azar o inexperiencia –no reniego de ello por lo que significaron en mi vida– trabajé, son los distintos escenarios que recreo en mis libros.

Son estos pueblos y sus gentes los que me impulsaron, y aún me impulsan, a escribir, los que cohabitan en mis libros.

Mis primeros textos fueron, en cuento, Nostalgias del cíclope, Ed. Libre Idea, DF, México, 2004. Después llegaron, también en cuento, Mientras arde en silencio mi voz, Epístolas de un loco, infantil, Rapsodia del erudito, Hansel, infantil, y en poesía Confesiones del Abad, Testimonio del Pagano, Ultimo e-mail inédito de Faulkner y Como un manso animal, entre otros.

PV: Defina o mencione brevemente, por favor, aquello que los lectores descubrirán, o conocerán, a través de sus libros.

LPC: Fundamentalmente historias de vida que en ocasiones parecerán crudas, pero es la realidad. Pues para mí, como escritor y ser que sufre por cuanta sombra le acecha, no hay mejor tema que la propia vida. Por eso prefiero escribir sobre la cotidianidad, sobre las relaciones humanas, sobre todo lo que acontece en el hombre.

La dinámica que hoy nos impone la vida es violenta, cada vez más árida, más alejada de los verdaderos sentimientos que deben habitar –y una vez habitaron– al hombre. Por eso son recurrentes en mí el tema del amor, la familia, la infancia, los valores humanos en toda su dimensión, alejado de toda esa retórica discursiva que tanto dolor nos causa.

PV: Mencione tres autores o libros que considere fundamentales o que lo hayan inspirado o influido durante su trayectoria creativa.

LPC: Misión difícil, ya que son tantos los que van dejando una herida, una huella, pero para estar en paz no solo contigo, también conmigo, me quedo con los norteamericanos Walt Whitman, William Faulkner y Ernest Hemingway, y con los cubanos Eliseo Diego y José Lezama Lima. Claro, sin deshonrar los demás.

PV: ¿A partir de las nuevas teorías cuánticas según las cuales la esencia del universo no es la materia ni la energía, sino la información, estamos a punto de descubrir que la vida es literatura?

LPC: La vida no es más que un libro, por cierto, muy bien escrito, aunque siempre existan los que quieran emborronar cuartillas. Por lo que considero estar muy alejado de descubrimientos y falsos chovinismos sobre la posible (in)evolución o no del hombre como ente literario –o metáforas en un paisaje atiborrado de malos entendimientos.

No podemos olvidar que la humanidad entera se nutre de imágenes, de encuentros y desencuentros que la pueden hacer disentir. Y he aquí la palabra clave, mantener bien alejada toda creación literaria, que no es más que la propia vida, de la tiranía del número contable, ya que en esta era de cambios donde la (de)construcción del paradigma desde una conceptualización que, más que incorpórea, se nos presenta desde una corporalidad diariamente cambiante, resurge la figura del fantasma de la tiranía del número contable como única propuesta, o salida, de aquellos sujetos, y dígase también sistemas, que han visto pulverizados sus sueños y aspiraciones.

Por lo que, en mi criterio muy particular, la vida, esta única que Dios nos concedió, es pura literatura. Solo que debemos evitar que alguien, no importa quién y bajo qué preceptos, nos quiera imponer la tiranía del número contable, emborronar sus cuartillas.

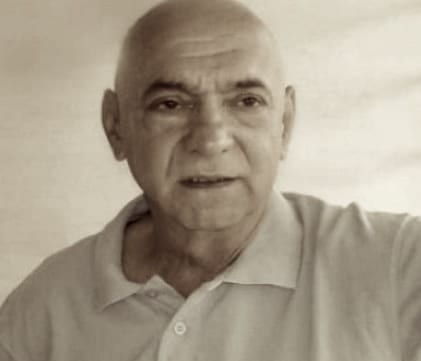

Luis Pérez de Castro (Pinar del Río, Cuba 1966) es historiador, abogado, narrador, poeta, crítico literario. Ha publicado, entre otros, los libros de cuentos ‘Nostalgia del cíclope’ (Ed. Libre Idea 2004), ‘Mientras arde en silencio mi voz’ (Ed. Capiro, 2006) y ‘Epístolas de un loco’ (Ed. Mecenas, 2007), y los poemarios ‘Confesiones del Abad’ (Ed. Matanzas, 2005) y ‘Testimonio del pagano’ (Ed. Unicornio, 2007). Ha obtenido, entre otros, los premios Mercedes Matamoros, 2003; Félix Pita Rodríguez, 2006; Farraluque, 2007, y el Primer Accésit certamen de relato breve LGTBI, Premios Lorca (España, 2013). Reside en Cuba.