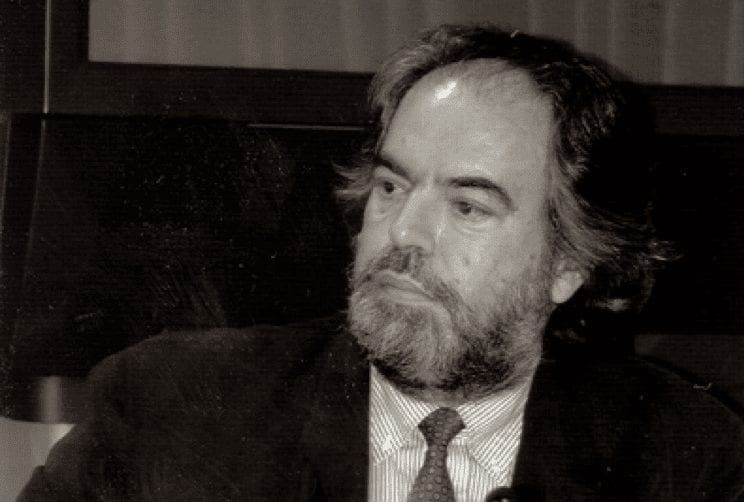

Manuel Gayol Mecías, a quien llamamos afectuosamente el “Hacedor” dada su numerosa obra literaria, que incluye alrededor de 14 libros publicados, una buena cantidad de artículos críticos y ensayos, ¿acaso no tiene quien lo lea? Si así fuese, tendríamos que considerar que no es una excepción, estaríamos en presencia de un hecho muy reiterado en la cultura cubana: escritores, compositores, intérpretes y artistas plásticos que han alcanzado notoriedad internacional y, desde la fundación de la nación, permanecen, en muchos casos, desconocidos entre cubanos. Ese asombro que puede no entenderse sin conocer nuestra psicología colectiva, me ha motivado a escribir este comentario sobre su obra poética en particular.

Este escritor, ganador del Premio UNEAC de Cuento 1992, es un poeta cuya excelencia lo llevará tarde o temprano a ser mencionado entre los mejores cultivadores del género —puedo atestiguarlo, pues he leído cuatro de sus libros de poesía, a saber, Retablo de la Fábula, Retorno de la duda, Los resplandores ocultos y El laberinto de Dios—, en los que nos entrega una poesía de carácter filosófico, en cuyos versos viaja la angustia que aqueja la soledad de los poetas en estos tiempos de cambio.

En sus resplandores ocultos he sentido el dramatismo que ha provocado su destierro acaecido hace más de dos décadas (otra constante de los poetas cubanos), parafraseando al escritor, cito, que anda “a cuestas con [su] voz”, vocación que estorba a los lisiados, a la gente dormida que ha sido cercenada… ¡Qué triste declaración! Nos llega su obra en su caudal múltiple desde su lejana cercanía, luchando contra el peso del olvido…

Somos el otro, dijo Octavio

y estamos en medio del susto.

Camino sediento

y bebo de los ojos

y mi sed no tiene límites.

Ando a cuestas con la voz del otro

cargando el peso intenso de mi isla.

En su “Revelación del mito” he descubierto, entre verso y verso, la toma de conciencia que provoca la censura totalitaria que se agolpa, pero no mata el espíritu altruista, y la crisis existencial de haberse revelado dentro de un sistema programado para no tolerar las disquisiciones existenciales, y donde se ha negado, en cierto modo, la existencia misma, y el poeta se empina para hablar de humanidad sin pódium, sin pedestal. He aquí la expresión que vuela entre sus versos, como una declaración de independencia frente a los opresores, tratando de llegar al otro, a ese sujeto que ha sido cercenado y maniatado.

…Reconozco entonces que el mito fue

de una naturaleza intensa. Sin embargo, el sucedáneo crepúsculo, el de ahora, está enriquecido. El mito paralizante, el desmedido,

la vieja cara de las imágenes vencidas, que nos provoca y nos

desdobla, ya no alumbra, ya no duerme, ya no clava nuestros

cuerpos contra el espejismo. Ahora creo, ahora existo, ahora

soy el otro verdadero, que me desborda con cierto anuncio de

que estoy en ti y paso por todas las historias

aún sin escribirse.

Ese descubrir el mito de la utopía que fue inventada para paralizar y congelar la memoria, viaja la poesía de Gayol Mecías, a la raíz que no nos deja ser, revelación que ha descrito y publicado recientemente en su libro 1959. Cuba, el ser diverso y la isla imaginada…, libro donde el sentido poético del cubano también está latente y se busca proyectar la historia actual de una identidad indefinida, de los defectos que no nos dejan ser —como ya dije—, pero que siempre apuntan a nuestra redención.

En su “Poema del agonista”, el peso mustio, otro lugar común de nuestros poetas, desde José María Heredia y José Martí hasta la presente generación considerada contestataria. Manuel alza su voz en el mínimo espacio que habita, esperando un día exacto y sin origen que el cerco de cañas se sumerja entre las aguas y sea mirándonos los unos a los otros, la resurrección colectiva.

Poema del agonista

Es el fuego que se levanta con su condenado

Rimbaud

I

Como una llama de brillo esmeralda, la hoguera es un poema

cercano de atrapar el instante que se bifurca, sin eternidad

sino en el ubicuo presentimiento de su huida. El fuego crepita

y se desborda, se expande en puntos intermedios… Oh, Dios

espero el salto. Ando tras de ti desde hace siglos, y quiero

ser más que la emoción, más que el instinto de tu propio sueño

…Por ti estoy aquí, como el fuego sin resignación… ¡Aquí!

Sí, inepto pero latente, dispuesto a transformarme, temeroso y

deprimido, en fin, un continuador de tu pasión bajo nuevas

circunstancias.

II

Es la incandescencia que resurge. Fue solo un segundo, quizás

menos… Y ahí quedé yo, para siempre, como un soplo de recuerdo

más allá del tiempo.

III

Voy ardiendo, hueso a hueso. Solo por dentro, pero todos lo

saben. Tremolan los muros invisibles y los ladrillos y los

sillares, transparentes, se derriten. Vuelco y mudo lanzo mi

interior al cielo, y me convenzo de mi estado de conciencia

…Estoy más allá de mí —me digo, y creo en los mundos

increados… Oh, Dios, tú de mí… Soy, de pronto, el reverso

del miedo… el fuego mismo sobre la ciudad.

Por último, debo mencionar su obra El Laberinto de Dios, en la que no podemos llegar a ÉL, pero podemos imaginarlo, que es mucho más trascendente que conocerlo, porque es sentirlo, y no tenemos más que la certeza de necesitar su presencia, y el poeta trata de explicarlo mientras la muchedumbre calla, y la expansión podría no ser infinita.

De El labertinto de Dios (fragmentos)

I

Oh, Dios de los solsticios de invierno

que surges de nuevo en la penumbra

cálido sol entre tinieblas

que, en la noche más negra, tocas a mi puerta

y abro…

Mi casa entonces se descubre

con sus claros bordes

de tristeza

con las blancas paredes

manchadas de sal

con su techo taciturno

bajo la tormenta.

Mi casa, ya agobiada por el tiempo

cansada de borrascas

se postra ante ti

que estás en el umbral.

II

Oh, Señor, tú en el lado del mundo

resplandor de peregrino

que sacias la sed

con la tenue luz de tu presencia.

¿Quién sino yo ha vivido en la estrechez

de mi propia isla

(mi isla invadida de miserias)

sin escuchar las huellas

de tus pasos?

III

Oh, Dios de los solsticios de invierno

ahora que vuelves

que has pasado sobre las aguas

y te detienes en el pórtico de mi morada.

Ahora me dices:

Yo soy… Yo soy el peregrino.

He tocado a tu puerta y la has

abierto, y nadie te hará daño

porque el retoño ha florecido.

Entonces, nos percatamos de que su poesía va clamando humanidad con metáforas e imágenes de múltiples lecturas, y el propósito de habernos nombrado, ya para siempre.

¡Salve poeta, los mortales te saludan!

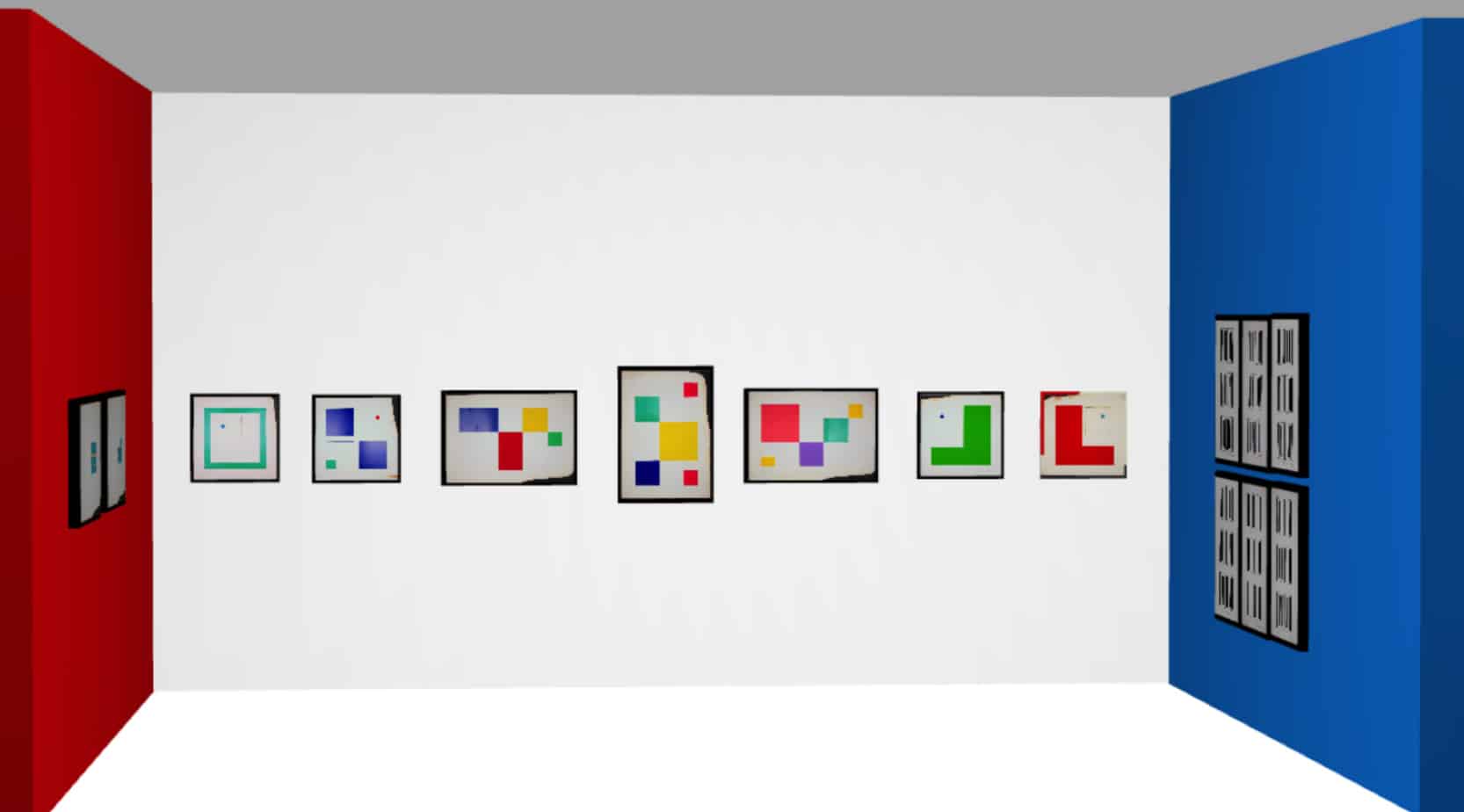

“Instalado en Madrid desde los años 70, este artista es uno de los referentes del arte geométrico en España”, explica la página Kedin Madrid sobre el pintor cubano Waldo Díaz Balart (Waldo Balart), nacido en Banes, Holguín, en 1931. Su pintura puede disfrutarse en el MoMA de Nueva York, en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de Paraguay o en el Sammlung Grauwinkel de Berlín. Es considerado un exponente fundamental del Movimiento de Arte Concreto, con estudios de arte en el Museum of Modern Art de Nueva York entre 1959 y 1962. Reside en Madrid.

“Instalado en Madrid desde los años 70, este artista es uno de los referentes del arte geométrico en España”, explica la página Kedin Madrid sobre el pintor cubano Waldo Díaz Balart (Waldo Balart), nacido en Banes, Holguín, en 1931. Su pintura puede disfrutarse en el MoMA de Nueva York, en el Reina Sofía de Madrid, en el Museo de Arte Contemporáneo de Paraguay o en el Sammlung Grauwinkel de Berlín. Es considerado un exponente fundamental del Movimiento de Arte Concreto, con estudios de arte en el Museum of Modern Art de Nueva York entre 1959 y 1962. Reside en Madrid.