Octubre de 1967. Jorge Luis Borges está impartiendo sus habituales lecciones de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. De pronto, un alumno lo interrumpe para anunciar la muerte del Che Guevara y para exigirle, de paso, la suspensión de las clases con el fin de que todos los estudiantes le rindan homenaje al caído.

Borges contesta sin inmutarse que el homenaje puede esperar. El alumno riposta, malcarado, irrespetuoso: “Tiene que ser ahora y usted se va”. Borges mantiene su flema y su autoridad: “No me voy nada. Y si usted es tan guapo, venga a sacarme del escritorio”. Entonces el alumno amenaza con cortar la luz, sin darse cuenta de que está propiciando otra oportunidad para que Borges exhiba uno de sus muchos talentos, el de la afilada ironía: “He tomado la precaución de ser ciego esperando este momento”, le dice.

La anécdota quedó asentada en un magnífico libro: Borges, esplendor y derrota, de María Esther Vázquez, amiga personal y asistente del gran escritor. Sin embargo, es un pasaje poco conocido, entre otras razones posibles, por la poca atención que parecen haberle prodigado los reseñistas y también por la ¿casual? falta de repercusión en los medios.

Después de todo, y a pesar de que involucra a uno de los mayores escritores de la modernidad en nuestra lengua (o en cualquier otra), me temo que este tipo de anécdota no es de las que reporta abultadas ganancias a las revistas, ni millones de “Me gusta” en las redes sociales. En todo caso, no como otras destinadas a divulgar la imagen del Che en tanto héroe fotogénico, Cristo redivivo en versión violenta, corajudo y romántico, rodeado por un halo de mitificación que no sólo alinea entre los más falsos de la historia contemporánea, sino también entre los más frívolos, irresponsables y contraproducentes.

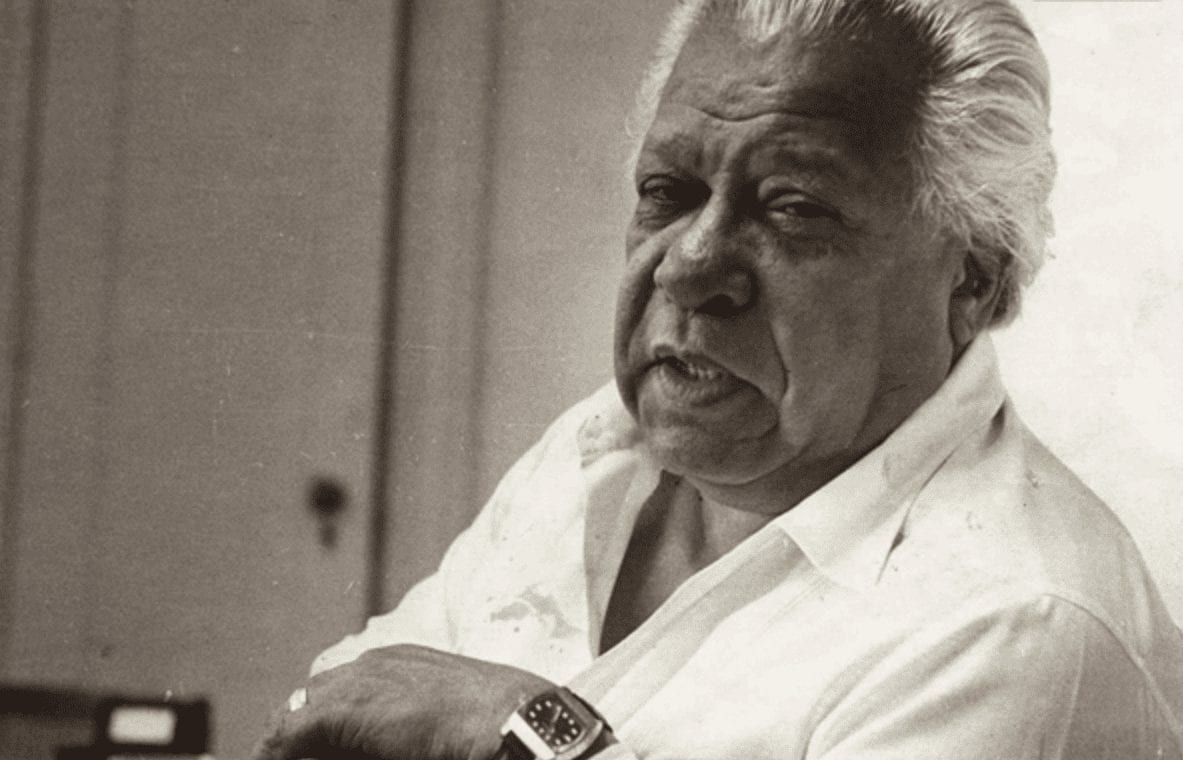

Lo paradójico –y quizás lo más penoso– es que no a todos los que han sustentado la propagación de esa imagen fraudulenta podríamos señalarlos como cómplices de los crímenes del Che Guevara. Tampoco merecen la calificación de frívolos. Y menos todavía la de ignorantes o ingenuos. Es el caso de Ricardo Piglia, excelente novelista, ensayista y educador argentino, fallecido en 2017, cuya obra El último lector se ha mantenido durante los últimos dos años en las listas de los más vendidos en Hispanoamérica.

Se trata de un excelente libro de ensayos dedicados a profundizar (casi siempre ingeniosamente) en el arte de leer, a partir de conceptos y de ejemplos extraídos de la literatura de ficción o de su entorno, mediante un grupo de escritores y personajes célebres o muy conocidos. Cervantes, Hamlet, Kafka, Daniel Defoe, Joyce, Anna Karenina, Poe, Emma Bovary, Cortázar, Macedonio Fernández, Roberto Arlt, Gombrowicz o el propio Borges discurren como lectores por las páginas de El último lector, sujetos a ese tipo de análisiscon el que Piglia ha puesto de manifiesto la brillantez que lo sitúa entre los más destacados teóricos literarios de nuestro idioma. No gratuitamente dejó dicho que esta fue para él la más personal y la más íntima entre todas sus obras.

Y he aquí que entre idílicos lectores como Don Quijote y Robinson Crusoe, irrumpe de improviso el Che Guevara, igual que aquel estudiante malcarado que intentó desafiar a Borges.

Bajo el título Ernesto Guevara, rastros de lectura, Piglia se las gasta todas en un ensayo realmente idealizador en torno al Che como lector de pura raza. No es de sorprender entonces que desde las primeras páginas se remita a uno de los últimos días de su vida, en Bolivia, con la guerrilla diezmada, derrotada y perseguida por el ejército, no obstante lo cual el Che se sube a un árbol para darse el gusto de leer un libro. Como es fácil apreciar, la imagen, recreación de una foto que dio la vuelta al mundo (no sé quién la habrá tomado ni con qué fin), sí es de las idóneas para generar millones de “Me gusta” en las redes.

A esta escena se suman otras en El último lector, todas igualmente alucinadoras sobre el Che como lector singular y a la vez hombre de acción, que es como al parecer lo vio Piglia, como un hombre de acción, nunca como un psicópata, ni un enfurecido odiador, ni un criminal.

El Che capturado en Ñancahuazú, desaliñado, con el uniforme roto, exhausto y vencido, pero en la cintura, atado con un cinturón de cuero, lleva un portafolio con sus libros y una libreta verde que (y dale con lo mismo) se convertirá en palo mediático y será impresa miles de veces, pues no contiene consignas de guerra ni planes estratégicos para combatientes, sino poemas copiados con puño y letra del guerrillero, digamos una suerte de antología personal con versos de Neruda, César Vallejo o León Felipe, entre otros.

El Che alzado en la Sierra Maestra, donde, según el testimonio de algunos de sus compañeros de la guerrilla, nunca dejó de ser un lector infatigable, que abría un libro cuando todos los demás cerraban los ojos e intentaban dormir, abrumados por el cansancio.

El Che luego de tender la primera emboscada contra el ejército boliviano. Mientras espera el momento de entrar en combate, se acuesta en su hamaca y lee. O el Che organizando una pequeña biblioteca en la primera zona conquistada por la guerrilla en Bolivia.

El Che, herido durante del desembarco del Granma, piensa que morirá. Entonces recuerda un viejo cuento de Jack London, donde el protagonista, al saberse condenado a muerte, se dispone a enfrentar con dignidad los últimos minutos de su estancia sobre la tierra.

Por cierto, esta última imagen inspira en Piglia el más alucinante entre los no pocos alucinantes elogios que dedica al Che en El último lector. “No estamos lejos de Don Quijote –afirma-, que busca en las ficciones que ha leído el modelo de la vida que quiere vivir”.

Lo que menos importa para el caso es si Guevara fue o no ese extraordinario lector que se recrea en el libro. Tal vez no se trate más que de otro episodio de su inflada leyenda. Y aun aceptando que lo fuese, faltaría por analizar al detalle qué leía, algo que no hace Piglia. Por lo demás, no sería el primer entusiasta lector en la lista de criminales famosos.

Lo que llama la atención, por su evidente incongruencia, es que Piglia haya incluido al Che dentro de un catálogo de ilustres escritores y personajes de ficción que fueron a su vez lectores icónicos. Sería comprensible si al menos lo hubiese hecho para ilustrar la gran diversidad de personalidades y conductas que es posible hallar entre lectores igualmente voraces, al margen de sus discordantes señas de identidad. Pero en tal caso, sería de agradecer que, al igual que hizo con el resto de los lectores citados, se hubiera detenido a examinar, aunque fuera sucintamente, los resabios y las taras mentales del Che.

Cuando menos, ya que a la lectura y a lectores auténticos se atiene este libro, tal vez hubiese bastado con que citara la infame anécdota que contó Cabrera Infante, relativa al día en que el Che encontró un ejemplar con el Teatro Completo de Virgilio Piñera en los anaqueles de la embajada cubana en Argel, y luego de lanzar violentamente el ejemplar contra la pared, regañó al embajador por conservar la obra de ese “sucio maricón”.

Por otro lado, obviando la disparatada comparación con Don Quijote, ni siquiera me parecen plausibles otros símiles que establece Piglia en su ensayo, aun cuando resultan mucho más moderados. Pongamos, por ejemplo, la búsqueda de semejanzas entre Guevara y el intelectual italiano Antonio Gramsci, escritor y filósofo marxista que encontró en la lectura la única manera de sobrellevar los rigores de la cárcel durante el régimen fascista de Mussolini. Pero es que Gramsci no fue sino un teórico, ajeno a las acciones homicidas del Che. Diferencias de esencia más o menos parecidas existieron entre el fusilador de La Cabaña y el también argentino Rodolfo Walsh, revolucionario de izquierda, incluso guerrillero, pero que ante todo fue un sobresaliente escritor y un hombre sin odio en las entrañas, por más que Piglia se extraiga de la manga el cotejo con el Che.

Más controversial aún puede ser la comparación que establece este libro entre una escena del Che leyendo en medio de sus aventuras guerreras, y otra del inspirado poeta ruso Ossip Mandelshtam, que lee desoladamente a la luz de una fogata, durante su confinamiento en un campo de concentración estalinista. Preso por el delito de escribir versos, Ossip lee en voz alta para los demás prisioneros, mientras les habla del poeta Virgilio.

No es de mi interés, no más faltara, que aquellos que no hayan leído suficientemente a Ricardo Piglia se hagan una idea errónea sobre su persona y su obra. Él ni siquiera fue un izquierdista militante. Hasta donde sé, profesaba una izquierda muy personal, heredada quizá de su padre peronista. En cuanto a su desempeño en la literatura, nadie podría negarle un sitio entre los escritores más relevantes del mundo hispano en los últimos tiempos. Solamente Dios o el diablo podrían explicar ese incondicional apego que le dispensó a la imagen edulcorada del Che Guevara. Aunque nada parece ser ya raro en este mundo en el que la sinrazón y el esperpento han tomado el mando por asalto.

De hecho, no son escasos (o no todo lo que debieran) los extraños arranques de simpatía hacia el Che que han demostrado figuras no precisamente afiliadas a la izquierda o al progresismo.

Uno de los que más me sorprendió en su momento fue Juan Carlos Onetti, un escritor escéptico y solitario, que siempre se cuidó de guardar prudente distancia entre literatura y política. Sin embargo, al enterarse de la muerte de Guevara, tuvo la mala ocurrencia de escribir: “La porfía del Che, profetizamos, es inmortal. Trepando, desembarazándose de tanta literatura, lágrimas y sentimentalina arrojadas encima de su pecho asesinado, Che Guevara está hoy otra vez –y van tantas- de pie, repartiendo rostros y metralletas entre ansiosos, resueltos checitos nacidos de su muerte y resurrección”. Qué pena. Si alguien me hubiese dado a conocer sin pruebas este dislate de Onetti, jamás le habría creído.

Ernesto Sábato, otro grande de la literatura hispanoamericana, recuerda en su libro Antes del fin, que conoció al joven Guevara durante su muy publicitado recorrido por América Latina. Y cierra el comentario con estas palabras: “A aquel joven, hoy símbolo de las mejores banderas, lo recuerda la historia con el nombre de Che Guevara”. Y Julio Cortázar, tan mitificado él mismo dentro del mundillo literario -lo cual no deslegitima necesariamente sus virtudes como escritor-, convirtió al Che en protagonista de su muy conocido cuento Reunión, además de alabarlo en público en más de una ocasión: “Sé que es absurdo y que es imposible, y por eso mismo creo que él escribe esto conmigo, porque nadie supo mejor hasta qué punto lo absurdo y lo imposible serán un día la realidad de los hombres”. En esto último quizás tenía razón, no tanto con respecto al Che como al modo en que sus propias palabras representan hoy lo absurdo convertido en realidad.

Para cortar el rollo, porque son muchos, demasiados, los que incurrieron, bastaría quizá con recordar que aunque a su manera (bien alejada del izquierdismo de moda y luminarias que practicó Cortázar), hasta el grande Lezama Lima destrenzó algún elogioso barroquismo en torno al Che: “Su imagen es uno de los comienzos de los prodigios, del sembradío en la piedra, es decir, del crecimiento tal como aparece en las primeras teogonías, depositando la región de la fuerza en el espacio vacío”. Chúpense esa.

No valdría la pena, y además no viene a cuento, rememorar los banales aportes de tantas estrellas de Hollywood, más los de otros relumbrones del mundo artístico, al sobredimensionamiento de esa amañada imagen del Che que quizá haya influido en los criterios de personas bien intencionadas, inteligentes y sensibles. Si acaso, por lo mucho que decepcionó a sus admiradores (entre los que me incluyo) retrotraigo al legendario guitarrista Carlos Santana entrando a la ceremonia de los Óscar, en 2005, con una camiseta que tenía estampada la imagen del guerrillero. Detalle menor, podría decirse si tenemos en cuenta la naturaleza provocadora y desafiante de los rockeros. Lo malo es que Santana completaría su performance con una de las declaraciones más estúpidas que hemos escuchado sobre el asunto: “Che era todo amor y compasión”. Si alguien dudaba que se puede ser un músico excepcional con un cerebro de pollo, Santana despejó sus dudas.

¿Cabe suponer que toda esta atmósfera de sublimación que ha envuelto durante años la figura del Che Guevara, alcanzando dimensiones planetarias, pudo hacer mella en la sólida formación humanista y en la lucidez de Ricardo Piglia, y a tal punto que le condujo a elevarlo al panteón de enaltecidos lectores como Kafka o Joyce o Proust? Tal vez no habría que exagerar. Pudo suceder que sólo lo escogiera como un ejemplo extremo para demostrar su tesis acerca de la incontrovertible influencia de la lectura en el carácter del lector y cómo esa influencia puede gravitar incluso sobre el destino de las personas.

De cualquier forma, como ya quedó dicho, nada justifica mezclar claveles con cebollas sin advertir que no son los claveles los que traspasarán su olor a las cebollas sino al revés.