Ayer tuve otra conversación «cultural» recurrente, con un amigo escritor para más señas. Volví a escuchar los mismos argumentos que tantos otros me han arrojado a la cara como un pañuelo de seda: «Aquello (Cuba) se abre si lo abrimos, así que cuando pase lo del coronavirus hay que ir y presentarse allí para que los cubanos descubran que no somos esa mafia de Miami con la que pretenden relacionarnos». Lo miré una vez más perplejo y en eso su perro, que atravesaba casualmente la habitación, lamió uno de mis pies al descubierto.

Han pasado casi 25 años, tal vez más, desde que el exministro de Cultura Abel Prieto, la UNEAC y sus peones comenzaron a implementar el cambio sin cambio en el terreno cultural, es decir, la apertura a ciertos temas y autores –sobre todo autores— antes prohibidos (o prohibitivos). En todo ese tiempo, Cuba ha seguido y sigue bajo la bota de una dictadura impresentable, camaleónica, mientras, para colmo, aparecen «como por encanto» decretos como el 349 y el 370. ¿Se requiere mayor prueba de que nada ha cambiado ni cambiará verdaderamente en Cuba con el castrismo? Eso le dije a mi amigo, que fingió no entender.

Porque tras el argumento de que aquello solo se abrirá «por las buenas», entre otras causas gracias a un “intercambio cultural” que ha mostrado hasta la saciedad su inoperancia, en realidad subyace un mecanismo psicológico justificativo a través del cual los artistas y escritores exiliados se dejan usar por el oficialismo “con la conciencia tranquila”. Y es humano. La gente necesita justificarse. En Cuba los recursos y las instituciones están en manos del castrismo y solo a través de ellos –piensan erróneamente mi amigo y muchos de sus colegas– es posible que un escritor cubano sea reconocido. ¿Y quién no necesita serlo? Hasta los animales. Hasta los perros. Acaricie usted a un perro y verá en su mirada agradecida los efectos del amaestramiento solícito. Mire cómo mueve la cola. No hay que asombrarse, ni indignarse, ni predisponerse contra nadie. Está en la naturaleza del mamífero.

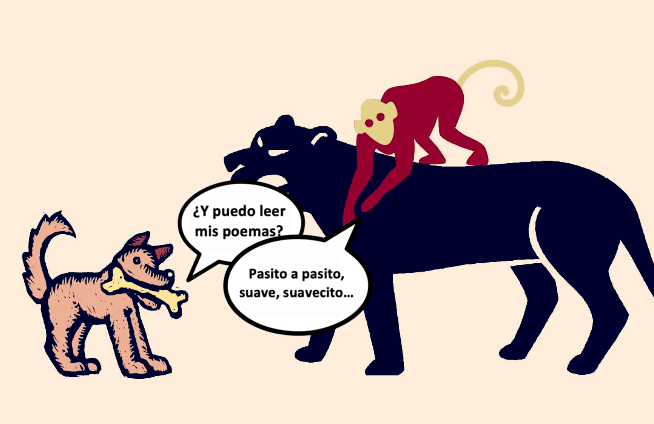

Intenté, por enésima vez, explicarle a mi amigo que solo apostándole masivamente a la cultura alternativa, apoyando a, e intercambiando con, los sujetos culturales de la sociedad civil independiente podremos contribuir a la liberación de Cuba. Que mientras sigamos entrando por el aro de las instituciones oficiales, por muy amables que parezcan sus representantes, por muy solícitos que se muestren con nosotros o ante nuestra obra –por mucho que nos permitan entrar y leer unos poemas o nos publiquen un librito–, seguiremos alimentando al camaleón del poder. Que lo probaba el hecho de que tras cerca de tres décadas de jugar con la cadena cultural los cubanos siguieran encadenados por el mono represor (tanto los de Cuba como los que necesitan que se les reconozca en Cuba). Pero él ya no me escuchaba. Continuaba enumerando “razones”.

En eso volvió a entrar a la habitación su perro y descubrí, en la respetable mirada del animal, lo que tantas veces había intuido en la de su amo. Inmediatamente, sin solución de continuidad, la mascota defecó sobre la alfombra que encuadraba el centro de mesa, a escasos metros de donde mi amigo y yo conversábamos (es un decir). Observé la deposición por un momento, amargamente. El perro también se cagaba en lo que yo decía.