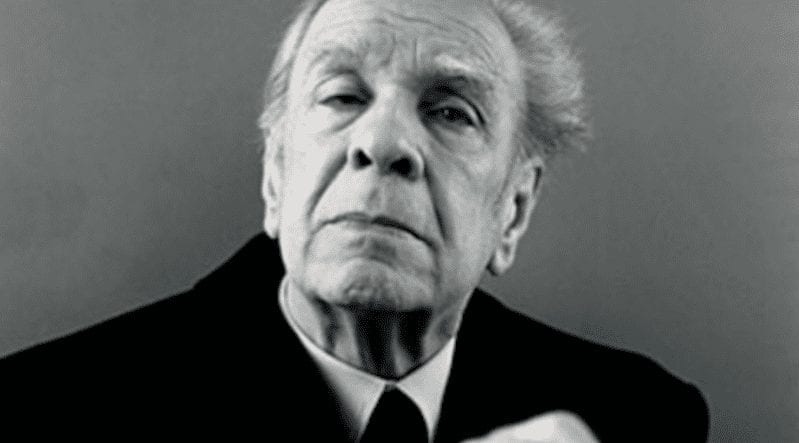

A 34 años de su muerte, un 14 de junio de 1986 en Ginebra, Jorge Luis Borges continúa siendo nuestro mayor y más antiguo prosista. Lo de mayor lo digo como grande, como gigante de la literatura. Lo de antiguo porque la prosa del ciego porteño es la más clásica, austera y negada a la vanguardia de cuantas se han publicado en el idioma. Es una prosa clara, de adjetivos precisos, de oraciones perfectamente construidas; una prosa que no tiene otro objeto que trasmitir historias o comunicar reflexiones de la manera más simple y directa.

Pero Borges, que fue olímpico y desdeñoso en todo, lo es en grado sumo en materia literaria. Ningún escritor en el joyciano siglo XX –si ese siglo tuvo un patrón literario fue San Joyce– ignoró el experimentalismo y los juegos verbales como ese argentino impertinente y genial.

A Borges le interesaba contar sus cosas, casos, obsesiones o apariciones con la mayor economía posible. Nada de imaginación metafórica (a lo Lezama), nada de truculencia artesanal (a lo Cortázar), nada de frondosidad (a lo Alejo Carpentier), nada de realismo mágico (a lo García Márquez). Sólo una severa sintaxis, negada a la hipérbole o al hipérbaton, transparente, ceñida, con alguna adjetivación sorprendente por todo adorno, y siempre al servicio de una historia interesante. No hay más secreto.

Con esa poética conservadora, con esa gramática de profesor de preceptiva aplicada a una brevísima obra –mil no sé cuántas páginas–, Jorge Luis Borges escribió los textos más importantes del español contemporáneo. Y son los más importantes precisamente por todo lo que no tienen de contemporáneos, por todo lo que tienen de universales y de atemporales. Porque los párrafos sueltos de El Hacedor o los cuentos de Ficciones se podrán leer con el mismo deleite dentro de cuarenta años o de cuatro siglos.

Hace unos años, en un otoño madrileño, charlé unas horas con Borges. Hablamos del Nobel. En aquel entonces Borges no creía que la academia sueca pudiera vencer la repugnancia política y otorgarle el premio. Tuvo razón. Murió sin él. Injusticia de la cual ya no podrá recobrarse la docta, rubia y remota institución.

Originalmente publicado en el libro De la literatura como una forma de urticaria